Pesquisa do Dia

-

Ter, 19 Nov 2019 11:06:00 -0300

UEL desenvolve técnica rápida para identificar fraudes

A pesquisa, iniciada após a deflagração da Operação Carne Fraca, em 2017, propõe a fiscalização dos alimentos produzidos com carne, visando alimento mais seguro para a população.Pesquisa apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desenvolve técnica que consegue identificar, em menos de um minuto de análise, alterações em carnes processadas, como a linguiça frescal suína. A pesquisa, iniciada após a deflagração da Operação Carne Fraca, em 2017, propõe a fiscalização dos alimentos produzidos com carne, visando alimento mais seguro para a população.

O estudo é resultado do projeto de pesquisa "Identificação e caracterização de fraudes em produtos cárneos", coordenado pelo professor Rafael Humberto de Carvalho da Universidade Estadual de Londrina (UEL), contemplado pela Chamada Universal do CNPq, em 2018.

O projeto analisou 135 amostras de linguiça frescal, que foram adulteradas propositalmente com carne de cabeça suína, em variadas quantidades. Segundo o professor Rafael, eles desenvolveram uma curva padrão deste produto não adulterado, a partir de análise com uso do infravermelho-próximo (NIRS). Foi identificado que as amostras com curvas diferentes da considerada modelo, estavam realmente adulteradas, o que mostra a eficiência do estudo.

A rapidez na análise se dá por espectroscopia, que mede o comprimento de onda pelo NIRS. Com financiamento do CNPq de quase R$ 30 mil, o projeto conseguiu adquirir um equipamento portátil. Rafael Carvalho, que foi bolsista de Doutorado Sanduíche do CNPq, explica que a carne pode ser colada no equipamento fixo, que está ligado ao computador em um sistema desenvolvido por eles e, em menos de um minuto, o resultado é o desenho da curva.

Já no aparelho portátil basta apenas encostá-lo no produto cárneo, que a análise já é feita - este é ainda mais rápido na análise: em segundos já identifica se houve alteração na curva espectral. Isso tudo ocorre porque a luz então incidida no produto é absorvida no equipamento, sendo capturada pelo sistema e traduzida pelos algoritmos.

Rafael conta que a técnica de NIRS é relativamente nova em produtos cárneos, com maior utilização na Agronomia, para classificação de solos e seleção entre grãos, como a castanha, por exemplo. NIRS é o nome dado à região do espectro eletromagnético superior à região visível em termos de comprimento de onda, ou seja, não é possível enxergá-la, mas ela é "mais próxima" da região visível, por isso o nome. O comprimento de onda utilizado para identificação no projeto é entre 780 e 1780 nanômetros (nm).

Segundo o pesquisador, esta análise é uma técnica mais barata que a PCR (Reação de Cadeia de Polimerase), que analisa toda a composição específica do DNA, e é muito utilizada para constatação de fraudes. Além disso, a técnica com NIRS apresenta rapidez e agilidade na identificação, reduz a poluição ambiental, pois não utiliza reagentes químicos, ao mesmo tempo em que gera menos custo para fazer análises químicas e biológicas. "Elas são caras e exigem maior tempo para identificar a fraude", constata o professor.

FRAUDE - A preocupação de Rafael é a consequência desses produtos fraudados para a saúde humana. Ele explica que a linguiça com excesso de carne de cabeça suína, por exemplo, tem mais gordura, o que gera mais oxidação no produto e, consequentemente, no corpo humano, produzindo mais radicais livres, que são prejudiciais à saúde. O que isso pode causar? Doenças irreversíveis, como Parkinson e Alzheimer. "Estamos investindo recursos e tecnologia para buscar alimento mais seguro para a população. Com a fraude, a pessoa paga por uma coisa e leva outra para casa. O que queremos é fornecer ferramentas para melhorar essa alimentação", afirma o professor.

Com a agilidade que apresenta, o pesquisador reconhece - e também almeja - que o equipamento poderá ser utilizado futuramente por órgãos fiscalizadores, como o Ministério da Agricultura e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para análise da qualidade da carne brasileira. O equipamento portátil, por exemplo, pode ser levado aos frigoríficos e impedir que alguns produtos cheguem à comercialização, por já se saber que existe alteração - como uma primeira forma de controle.

O objetivo da pesquisa para os próximos meses é concluir a análise de mais dois produtos cárneos: salsicha de frango e hambúrguer. No primeiro, será analisado o excesso de carne mecanicamente separada (CMS), que pode chegar até 40% nas regras atuais, e, no segundo, excesso de toucinho, sendo que o limite máximo permitido de gordura é de 23%.

As carnes são fornecidas por granjas e frigoríficos parceiros da região, mas as diferentes análises dependem do desenvolvimento de algoritmos e programação, feitos com base em mais áreas do conhecimento.

INTERDISCIPLINAR - Para desenvolver toda essa análise, o projeto vai além da área de Zootecnia e envolve professores de outros departamentos e outras universidades, que agregam conhecimento às pesquisas.

São eles: Elza Iouko Ida, do Departamento de Ciências de Alimentos, Sylvio Barbon Junior, do Departamento de Ciências da Computação, Douglas Fernandes Barbin, do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade de Campinas (Unicamp), e Ana Paula Ayub da Costa Barbon, de Medicina Veterinária, da Unifil, além de Caio Abércio da Silva e Ana Maria Bridi, que também são do Departamento de Zootecnia da UEL.

As pesquisas envolvem estudantes de programas de mestrado e doutorado da UEL, e estudantes de Iniciação Científica (IC) da Unifil, instituição em que Rafael também é professor. Recentemente, eles apresentaram alguns dos resultados do projeto no Encontro de Iniciação Científica (EAIC), realizado no fim do mês de outubro, no Câmpus Universitário. Um artigo também já foi submetido à revista técnica CarneTec (edição Abril-Junho 2019), elaborado em conjuntos por estudantes de ambas as instituições, e outros dois artigos estão em fase de produção.

Fonte: Agência de Noticias do Paraná

-

Seg, 04 Nov 2019 18:22:00 -0300

Plataforma usa Internet para tornar diagnósticos ainda mais ágeis

Pesquisadores brasileiros, incluindo bolsistas do CNPq, desenvolvem plataforma laboratorial portátil voltada ao imunodiagnóstico da Hepatite C qie possui comunicação sem fio para dispositivos móveis e um módulo de leitura em tempo real, responsável por adquirir os sinais amperométricos das reações imunoquímicas entre o antígeno-anticorpo do vírus da Hepatite C.Pesquisadores brasileiros, incluindo bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), desenvolvem uma nova plataforma laboratorial portátil voltada ao imunodiagnóstico do vírus da Hepatite C. O feito foi relatado em artigo assinado por pesquisadores do Centro de Materiais Funcionais (CDMF), recém publicado no periódico IEEE Sensors Journal.

O CDMF é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids) apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e recebe também investimento do CNPq a partir do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia (INCTMN).

A plataforma desenvolvida possui uma comunicação sem fio para dispositivos móveis e um módulo de leitura em tempo real por meio de um aplicativo, responsável por adquirir os sinais amperométricos das reações imunoquímicas entre o antígeno-anticorpo do vírus da hepatite C (VHC).

Intuitivo e com simples funcionamento, o sistema desenvolvido é capaz de armazenar o exame do paciente em um cartão de memória e enviá-lo, via e-mail ou redes sociais, como WhatsApp e Facebook, ao médico responsável que irá interpretar o diagnóstico e definir o melhor tratamento da pessoa infectada.

Os resultados experimentais mostraram a detecção do VHC positivo em amostras biológicas para limites de detecção relativamente baixos, na ordem de 1ng de anticorpos anti-VHC da classe IgG. A portabilidade do sistema desenvolvido, aliada com a produção de baixo custo dos imunossensores, oferece excelentes perspectivas de aplicação promissora na área de diagnósticos clínicos, que pode ser adaptado para a detecção de outras doenças.

Intitulado ¿Portable laboratory platform (PLP) with electrochemical biosensors for immunodiagnostic of hepatitis C virus ¿, o trabalho tem como principal autor João Paulo de Campos da Costa, bolsista do CNPq, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo (SEL ¿ EESC) campus São Carlos e pesquisador do CDMF. Além de Costa, o trabalho tem como autores os bolsistas de Produtividade do CNPq, Maria Aparecida Zaghete e Elson Longo, Wagner Benicio Bastos, Paulo Inácio da Costa e João Paulo Carmo.

O artigo está disponível na IEEE Sensors Journal Volume: 19, Issue: 22, 2019 e também pode ser acessado no repositório do CDMF clicando AQUI

-

Sex, 18 Out 2019 17:49:00 -0300

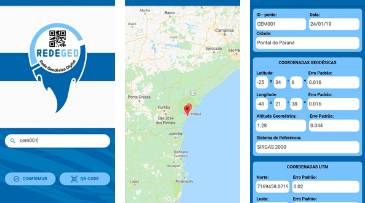

Aplicativo gerado por pesquisa brasileira monitora uma Rede Geodésica Digital

Aplicativo produzido por grupo de pesquisa brasileiro, liderado por Alexandre Bernardino Lopes, implanta uma Rede Geodésica Digital (RGD) de livre acesso do Complexo Estuarino de Paranaguá, litoral do Paraná. Esta rede busca definir os parâmetros geodésicos e avaliar a resiliência das comunidades do Complexo frente às adversidades climatológicas. Os primeiros marcos já foram instalados.Aplicativo produzido por grupo de pesquisa brasileiro, liderado por Alexandre Bernardino Lopes, implanta uma Rede Geodésica Digital (RGD) de livre acesso do Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), litoral do Paraná. Esta rede busca definir os parâmetros geodésicos e avaliar a resiliência das comunidades do Complexo frente às adversidades climatológicas, tais como a elevação do nível do mar. Os primeiros marcos já foram instalados nos municípios de Guaraqueçaba e Pontal do Paraná.

Todo o trabalho de campo da Rede Geodésica do Litoral do Paraná (RGLP) é conduzido por uma equipe do Campus Avançado do Centro de Estudos do Mar da UFPR. A iniciativa é executada por pesquisadores do Centro de Estudos do Mar, da Universidade Federal do Paraná (CEM-UFPR) e da (UNIPAMPA), no âmbito do projeto "Resiliência Socioecológica e Sustentabilidade do Complexo Estuarino de Paranaguá" apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sob coordenação de Maikon Di Domenico, Paulo Lana, bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e André Cattani, bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial. O sistema computacional foi desenvolvido pelo LabSIM da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).

Uma rede geodésica consiste numa série de pontos georreferenciados, estáveis e identificáveis. Redes geodésicas funcionam como um sistema de referência padronizado para diversas aplicações muito práticas. Elas são, por exemplo, essenciais para trabalhos de engenharia que envolvam o correto posicionamento de estruturas, levantamentos topográficos e geodésicos adequados, monitoramento confiável de inundações e de erosão em encostas, ou a realização de perfis de praia, para obras costeiras.

As redes geodésicas brasileiras são mantidas por diversos órgãos, principalmente o IBGE, que disponibiliza informações em seu site. Outras redes são mantidas por municípios e empresas. "Esse modelo, que disponibiliza os dados em páginas da internet ou na forma impressa, não permite a consulta e recuperação das informações em tempo real ou de forma fácil e prática", explica Alexandre Bernardino Lopes, da UFPR.

Segundo o pesquisador, a implantação da Rede Geodésica do Litoral do Paraná (RGLP) supre uma grande lacuna na região, em especial nas ilhas e nas comunidades pesqueiras, que carecem deste tipo de referenciais. "Uma rede deste tipo vai possibilitar, por exemplo, trabalhos de monitoramento ambiental e de construção de cenários de subida do nível do mar e de inundação diante das mudanças climáticas projetadas", completa.

Instalação e rastreio Pontal do Paraná - Atami. Foto: Divulgação.

A ferramenta permite o acesso e gerenciamento de um banco de dados, em uma página web por usuários cadastrados. Isto pode ser feito por meio de um aplicativo para consulta de vértices através de dispositivos móveis, como tablets e celulares. O aplicativo permite igualmente a consulta offline dos dados cadastrados na rede, ou seja, sem a necessidade do dispositivo estar conectado à internet. Foi também desenvolvida uma metodologia para identificar e consultar os vértices através de um QR-Code em placas fixadas em uma base de concreto em cada ponto da rede.

Atualmente, o sistema está em fase final de testes, com o cadastramento de pontos geodésicos nas cidades de Ariquemes-RO, Itaqui-RS, Maçambara-RS e Natal-RN. No litoral do Paraná, foram cadastrados nos balneários de Atami, Mirasol, Pontal do Sul e Shangri-lá, todos pertencentes ao município de Pontal do Paraná. No município de Guaraqueçaba, foram instalados nas comunidades do Almeida, Guapicum e Medeiros.

A próxima etapa será a disponibilização do aplicativo para download nas lojas da Apple Store e Google Play.

-

Sex, 11 Out 2019 15:15:00 -0300

Tratamento inovador contra o câncer usa células do próprio paciente

Um tratamento inovador contra o câncer, feito com células reprogramadas do próprio paciente, foi testado pela primeira vez na América Latina por pesquisadores do Centro de Terapia Celular (CTC) da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto - um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) apoiado pela FAPESP.Um tratamento inovador contra o câncer, feito com células reprogramadas do próprio paciente, foi testado pela primeira vez na América Latina por pesquisadores do Centro de Terapia Celular (CTC) da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto - um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) apoiado pela FAPESP.

Conhecida como terapia de células CAR-T, a técnica foi usada para tratar um caso avançado de linfoma difuso de grandes células B - o tipo mais comum de linfoma não Hodgkin, doença que afeta as células do sistema linfático. O paciente, de 63 anos, já havia sido submetido sem sucesso a várias linhas diferentes de quimioterapia desde 2017.

"A expectativa de sobrevida desse paciente era menor que um ano. Para casos como esse, no Brasil, normalmente restam apenas os cuidados paliativos. Contudo, menos de um mês após a infusão das células CAR-T observamos melhora clínica evidente e até conseguimos eliminar os remédios para dor", contou Renato Cunha, pesquisador associado ao CTC e coordenador do Serviço de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP).

A terapia de células CAR-T (acrônimo em inglês para receptor de antígeno quimérico) foi inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos, onde é oferecida por dois laboratórios farmacêuticos a um custo de US$ 400 mil - sem considerar os gastos com internação. Já a metodologia desenvolvida no CTC tem custo aproximado de R$ 150 mil, que pode se tornar ainda mais baixo se o tratamento passar a ser oferecido em larga escala.

"Trata-se de uma tecnologia muito recente e de uma conquista que coloca o Brasil em igualdade com países desenvolvidos. É um trabalho de grande importância social e econômica para o país", afirmou Dimas Tadeu Covas, coordenador do CTC e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Células-Tronco e Terapia Celular, apoiado pela FAPESP e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Covas é, ainda, bolsista de Produtividade em Pesquisa 1B do CNPq.

O primeiro paciente foi atendido pela equipe do CTC e do Hemocentro do HC-FMRP-USP na modalidade de tratamento compassivo, que permite o uso de terapias ainda não aprovadas no país em casos graves sem outra opção disponível. O grupo pretende agora iniciar um protocolo de pesquisa com um número maior de voluntários. "Já temos outros dois pacientes com linfomas de alto grau em vias de receber a infusão de células reprogramadas", contou Cunha.

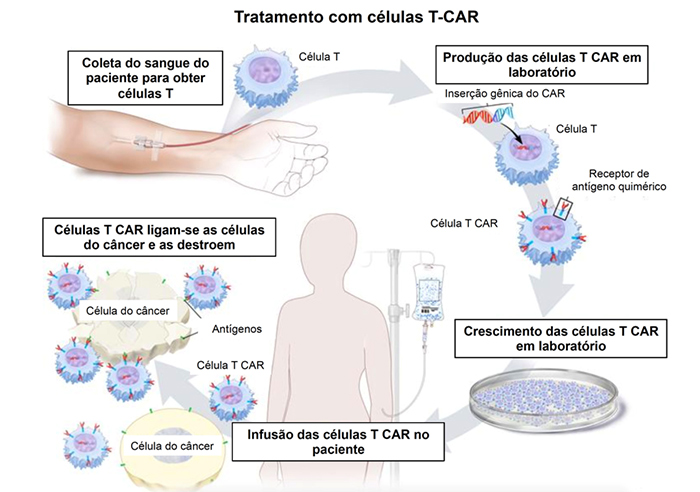

Como funciona

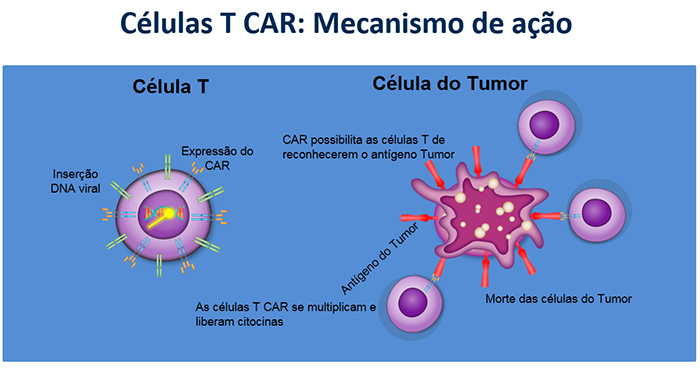

A partir de amostras de sangue dos pacientes a serem tratados, os pesquisadores isolam um tipo de leucócito conhecido como linfócito T, um dos principais responsáveis pela defesa do organismo graças à sua capacidade de reconhecer antígenos existentes na superfície celular de patógenos ou de tumores e desencadear a produção de anticorpos.

Com auxílio de um vetor viral (um vírus cujo material genético é alterado em laboratório), um novo gene é introduzido no núcleo do linfócito T, que então passa a expressar em sua superfície um receptor (uma proteína) capaz de reconhecer o antígeno específico do tumor a ser combatido.

"Ele é chamado de receptor quimérico porque é misto. Parte de um receptor que já existe no linfócito é conectada a um receptor novo, que é parte de um anticorpo capaz de reconhecer o antígeno CD19 [antiCD-19]. Com essa modificação, os linfócitos T são redirecionados para reconhecer e atacar as células tumorais", explicou Cunha.

Os leucócitos reprogramados são "expandidos" em laboratório (colocados em meio de cultura para que se proliferem) e depois infundidos no paciente. Antes do tratamento, uma leve quimioterapia é administrada para preparar o organismo.

"Cerca de 24 horas após a infusão das células CAR-T tem início uma reação inflamatória, sinal de que os linfócitos modificados estão se reproduzindo e induzindo a liberação de substâncias pró-inflamatórias para eliminar o tumor. Além de febre, pode haver queda acentuada da pressão arterial [choque inflamatório] e necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva [UTI]. O médico deve ter experiência com a técnica e monitorar o paciente continuamente", disse.

O aposentado submetido ao protocolo no HC da FMRP-USP no dia 9 de setembro já superou a fase crítica do tratamento, conseguiu se livrar da morfina - antes usada em dose máxima - e não apresenta mais linfonodos aumentados no pescoço.

"Além desses sinais clínicos de melhora, conseguimos detectar as células CAR-T em seu sangue e essa é a maior prova de que a metodologia funcionou", disse Cunha.

De acordo com o pesquisador, somente após três meses será possível avaliar com mais clareza se a resposta à terapia foi total ou parcial - algo que depende do perfil biológico do tumor. Os linfócitos reprogramados podem permanecer no organismo pelo resto da vida, mas também podem desaparecer após alguns anos.

Versão brasileira

O projeto que possibilitou a produção das células CAR-T teve início há cerca de quatro anos, quando foi renovado o apoio da FAPESP ao CTC. Nesse período, foram conduzidos estudos fundamentais sobre as construções virais mais usadas para a modificação gênica, bem como estabelecidos modelos animais para os estudos pré-clínicos. Cerca de 20 pesquisadores, incluindo médicos e biólogos celulares e moleculares, além de engenheiros especializados em cultivo celular em larga escala, participam do projeto.

Mais recentemente, Cunha se incorporou ao time com a experiência clínica e laboratorial adquirida durante estágio realizado no National Cancer Institute, centro ligado aos National Institutes of Health (NIH) dos Estados Unidos e pioneiro na técnica. Em dezembro de 2018, o pesquisador recebeu da Associação Americana de Hematologia (ASH, na sigla em inglês) o ASH Research Award e uma bolsa de US$ 150 mil para contribuir com o desenvolvimento da técnica na FMRP-USP. O projeto, no seu conjunto, teve apoio financeiro, além da FAPESP e do CNPq, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e do Ministério da Saúde.

"A metodologia que desenvolvemos é específica para o tratamento de linfoma, mas a mesma lógica pode ser usada para qualquer tipo de câncer. Estamos trabalhando em protocolos para o tratamento de leucemia mieloide aguda e para mieloma múltiplo. Também estamos acertando uma parceria com uma universidade japonesa com foco em tumores sólidos, como o de pâncreas", contou Rodrigo Calado, professor da FMRP-USP e membro do CTC.

O objetivo do grupo, segundo Calado, é desenvolver tratamentos de custo acessível a países de renda média e baixa e possíveis de serem incluídos no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

"O custo da terapia de células CAR-T é muito próximo do valor que o SUS repassa para um transplante de medula óssea - hoje em torno de R$ 110 mil. Então o tratamento pode ser considerado acessível", disse Calado.

Covas lembrou que o CTC tem tradição em terapias pioneiras, entre elas a aplicação de células mesenquimais para tratamento de diabetes e o transplante de medula óssea em portadores de anemia falciforme.

"Só conseguimos desenvolver o protocolo CAR-T de modo relativamente rápido porque temos uma estrutura há muito tempo em construção. Esse investimento da FAPESP em ciência básica, em formação de pessoas e em infraestrutura de pesquisa agora se traduz em novos tratamentos mais eficazes contra o câncer", disse o coordenador do CTC.

Fonte: FAPESP

Por: Karina Toledo

-

Qua, 11 Set 2019 15:05:00 -0300

Publicação inédita aborda fungos exclusivamente antárticos

Estudo fruto de 12 anos de pesquisa na Antártica resultou na publicação Fungi of Antarctica: Diversity, Ecology and Biotechnological Applications, primeiro livro sobre fungos exclusivamente antárticos. A pesquisa integra as atividades do PROANTAR e é financiada pelo CNPq. A publicação foi Idealizada e organizada pelo Professor Luiz Henrique Rosa, da UFMG.Estudo fruto de 12 anos de pesquisa na Antártica resultou na publicação Fungi of Antarctica: Diversity, Ecology and Biotechnological Applications, primeiro livro sobre fungos exclusivamente antárticos. A pesquisa integra as atividades do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) e é financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A publicação foi Idealizada e organizada pelo Professor Luiz Henrique Rosa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, coordenador, desde 2013, do grupo de pesquisa do MycoAntar, que estuda a diversidade e aplicações biotecnológicas dos fungos da Antártica. Publicado pela editora suíça Springer, em inglês, o livro aborda as comunidades fúngicas encontradas em uma das regiões mais primitivas e intocadas do planeta: a Antártida.

Foto aérea do Lago Kroner na Antartica. Foto: LH Rosa

"O livro discute a ocorrência de fungos em diferentes substratos da região, incluindo solo, água do mar, lago e sedimentos marinhos, rochas, gelo e neve, e aborda o impacto das mudanças climáticas nesses organismos, as técnicas genômicas desenvolvidas para estudá-los e como várias substâncias, como antibióticos, pigmentos e enzimas, produzidos pelos fungos antárticos podem ser utilizados na medicina, na agricultura e na indústria química", explica o professor Luiz Rosa.

A publicação conta com a participação de co-autores de diferentes instituições brasileiras e internacionais de países como Argentina, Chile, Uruguai, EUA, Bélgica, Itália, Inglaterra e Holanda.

Faça aqui o download gratuito da publicação.

-

Ter, 03 Set 2019 16:38:00 -0300

Pesquisa avalia impacto de polinização na cafeicultura

Estudos estimam que o aumento da produtividade no café pode chegar a 30% com os polinizadores. Diante disso, a ciência busca responder algumas questões essenciais para o incremento da produção aliado à conservação da biodiversidade.O Brasil é o principal produtor e exportador de café do mundo. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área total cultivada no país com café totalizou 2,16 milhões hectares em 2018, dos quais 1,7 milhão de hectares ou 81% da área com lavouras de café no País são ocupados por Coffea arabica.

O Estado de Minas Gerais responde pela maior parte da produção, mais de 26,4 milhões de sacas em 2018, que ocuparam 1,2 milhão de hectares, ou 69,6% da área ocupada com café arábica em âmbito nacional. Os números vultosos denotam a importância da cultura, sobretudo para a região mineira.

De acordo com Marina Wolowski, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Alfenas, o café arábica pode produzir mais com a presença de polinizadores. Ela explica que a floração, em si, não depende de polinização: as plantas com flores florescem e na maioria das vezes, fatores climáticos são os gatilhos. No caso do café, a precipitação após o período de seca é o estímulo que leva as plantações a florescerem. Já o desenvolvimento das flores em frutos e sementes pode depender de polinizadores em diferentes níveis, fator que varia de uma espécie para outra.

A pesquisadora Marina Wolowski coordena o projeto do papel das abelhas na polinização na produtividade da cafeicultura. Foto: Divulgação

Estudos estimam que o aumento da produtividade no café pode chegar a 30% com os polinizadores. Diante disso, a ciência busca responder algumas questões essenciais para o incremento da produção aliado à conservação da biodiversidade. Qual o impacto dos polinizadores na cafeicultura? Qual a importância da manutenção de hábitat para garantir recursos florais aos polinizadores? De que forma o uso indiscriminado de insumos pode aumentar o custo do produtor e frear o aumento da produtividade?

Marina coordena um projeto que busca estimar o papel das abelhas na polinização do café arábica no Sul de Minas. A pesquisa é uma das selecionadas por meio da Chamada Pública nº32/2017 do CNPq e financiadas em parceria entre CNPq, Ibama, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e Associação Brasileira de Estudos das Abelhas (A.B.E.L.H.A.).

Conservação e produtividade

"Estamos examinando quase 30 propriedades em diferentes cidades, que apresentam cenários diversos, desde características de relevo, incluindo as paisagens montanhosas da região, até sistemas de produção orgânica e agroflorestal", destaca. "Consideramos os aspectos da biodiversidade e da diversidade de polinizadores nas áreas de plantio e no entorno e o quanto tais condições impactam a produtividade".

O café floresce de agosto a novembro, com picos de floradas a cada cinco dias, o que requer planejamento estruturado e padronização de metodologia para coletar os dados em todas as propriedades. Nesse período, além de verificar as características das áreas cultivadas - por exemplo, a presença de outros recursos florais e plantas de interesse comercial, como frutíferas e hortaliças -, os pesquisadores buscam determinar a quantidade de frutos e sementes produzidos em flores expostas aos polinizadores contra flores isoladas - o que virá a ser um indicativo do déficit de polinizadores na natureza local.

Contribuição para a sociedade

"Ao comparar o número de flores polinizadas com o de flores isoladas, teremos dados sobre o incremento de quantidade e da qualidade (tamanho) dos frutos de café", comenta Marina. Ela ressalta ainda que os produtores são muito receptivos e que, com eles, os pesquisadores desenvolveram uma relação bastante amigável, pois existe uma demanda por informação técnica e científica. "Trata-se de impacto direto do trabalho da Academia na rotina dos produtores, especialmente considerando as certificações internacionais e orgânica do café".

Ampliar o acesso à informação científica e contribuir para a conservação no meio ambiente é a essência do trabalho da pesquisa. "Buscamos demonstrar aos produtores que o serviço de polinização beneficia a produção e, para tanto, a manutenção de áreas para polinizadores é essencial. É um ganho para toda sociedade".

Resumo

Linha de Pesquisa 5 - Avaliação bioeconômica do serviço de polinização na produtividade agrícola por cultura relevante

Projeto de pesquisa - Avaliação bioeconômica do serviço de polinização na cafeicultura ao longo de um gradiente de sustentabilidade de métodos de cultivo

Rede de parceiros

Produtores de café do Sul de Minas Gerais

Associação de Cafés Orgânicos e Sustentáveis do Brasil

Universidade Federal de Alfenas

Universidade Federal do Paraná

Universidade Federal dos Vales Murici e Jequitinhonha

Universidade de São Paulo

Universidade Federal de Goiás

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

-

Sex, 23 Ago 2019 17:40:00 -0300

Pesquisa brasileira aponta degelo na cordilheira andina

Com séries temporais de, pelo menos, 5 anos, pesquisa apoiada pelo CNPq identificou temperaturas de 4 a 5 graus acima do esperado para as altitudes estudadas e gerou uma projeção de total degelo em menos de 50 anos. A situação pode afetar toda a hidrologia da Bacia AmazônicaSéries temporais obtidas por pesquisa apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) mostram sinais de aquecimento e perda do permafrost (camada de terra, gelo e rochas que deveria ser permanentemente congelada) na Cordilheira Andina. O estudo realiza há mais de cinco anos o monitoramento climático a partir de seis sítios (Equador, Peru, Bolivia, Chile-Atacama, Chile-Torres del Paine, Argentina-Ushuaia) e identificou temperaturas 4-6 graus acima do esperado para as altitudes estudadas. O problema é mais critico nos Andes Tropicais, que possuem as últimas massas de gelo e neve nos trópicos do planeta, cabeceiras da Bacia Amazonica. A região é onde estão os últimos remanescentes de glaciares e campos de neve que abastecem a Bacia Amazônica.

A pesquisa, realizada pela Rede Andina de Monitoramento, faz parte, desde 2009, de um Projeto do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) e instalou os primeiros sistemas de monitoramento de permafrost de alta montanha. Hoje, é responsável pela maior rede de monitoramento de solos gelados do mundo na Antártica. O coordenador da pesquisa, o Prof. Carlos Schaefer, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Bolsista 1A do CNPq, explica que o aquecimento global é "real e mensurado" e as temperaturas constatadas apontam que as frentes de geleiras tendem a desaparecer completamente em menos de 50 anos, afetando toda a hidrologia da Bacia Amazônica. "Os impactos sociais e ambientais das mudanças climáticas em cenário de forte aquecimento nos últimos campos de gele e neve dos trópicos em escala global indicou a necessidade de uma governança integrada para fazer frente aos problemas hídricos que vão agravar-se muito com o tempo", aponta o professor.

Prof. Schaefer em campo para a pesquisa desenvolvida no âmbito do Proantar. Foto: Divulgação

O aquecimento acelerado, segundo Schaefer, já está afetando o abastecimento de água em bacias que dependem da água vinda do degelo das montanhas. Pelo menos 99% das geleiras tropicais se concentram no Peru, Bolívia, Colômbia e parte do Equador e a Amazônia é a última bacia tropical do planeta que ainda possui volumes de neve e gelo nas suas montanhas. "O degelo dos solos dos Andes já está afetando a agricultura e, em breve, vai se transformar em um problema geopolítico para a América Latina, com processos migratórios intensos em busca de água e comida para a sobrevivência", alerta.

A pesquisa

O objetivo dos estudos realizados pela Rede é coletar dados para pesquisas que mostram como os solos cobertos de gelo e chamados de permafrost estão derretendo. O monitoramento de permafrost ajuda a compreender as tendências e os efeitos das mudanças no clima em todo o planeta e as possíveis alterações no nível dos oceanos.

A UFV também sedia o Terrantar, um dos cinco núcleos que integram o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera. Em 18 anos de expedições à Antártica e, mais recentemente aos Andes, a UFV já formou dezenas de pesquisadores que compõem o maior grupo de doutores em ciências polares em atividade no Brasil.

As pesquisas brasileiras do INCT ainda revelam que as partículas de carvão, como as que caíram com chuva, na cidade de São Paulo, no ultimo dia 20 de agosto, contribuem com 30% do derretimento dos Glaciares dos Andes, mostrando mais uma conexão do desmatamento, queimadas e aquecimento global.

-

Ter, 06 Ago 2019 18:17:00 -0300

Guia reúne as espécies mais comuns nas várzeas da Amazônia

Com apoio do CNPq, grupo de pesquisa lançou o "Guia de campo de herbáceas aquáticas: várzea Amazônica", que reúne as espécies mais comuns nas várzeas, especialmente da Amazônia Central, com fotos, ilustrações e esquemas sintetizando o ciclo de vida das plantas ao longo do ciclo hidrológico. No livro, são descritas espécies de 38 diferentes famílias de plantas.Grupo de pesquisa lançou o Guia de campo de herbáceas aquáticas: várzea Amazônica, que reúne as espécies mais comuns nas várzeas, especialmente da Amazônia Central, com fotos, ilustrações e esquemas sintetizando o ciclo de vida das plantas ao longo do ciclo hidrológico. No livro, são descritas espécies de 38 diferentes famílias de plantas, incluindo pteridófitas, hepáticas, monocotiledôneas e dicotiledôneas. O principal objetivo da obra é fornecer informações básicas para identificar essas plantas em campo, conhecer sua ecologia e morfologia adaptativa e, adicionalmente, expandir o conhecimento de todos os interessados por seus aspectos estéticos, recreativos e de embelezamento.

Típica paisagem de um lago de várzea às margens do Rio Amazonas; em primeiro plano a belíssima vitória-régia [Victoria amazonica (Poepp.) J.E.Sowerby], entremeada pelo capim-membeca (Paspalum repens P.J.Bergius); no fundo a exuberante floresta alagável. Foto: Acervo Grupo MAUA

A obra conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e é assinada pelos pesquisadores Maria Teresa Fernandez Piedade, Aline Lopes, Layon Oreste Demarchi, Wolfgang Junk, Florian Wittmann, Jochen Schöngart e Jefferson da Cruz. O livro ainda não foi impresso por falta de recursos, mas está disponível, gratuitamente, para download na página do INPA na internet.

Segundo os autores, "as plantas aquáticas amazônicas pertencem a vários grupos taxonômicos, e sua identificação e organização não se mostrou um exercício banal". Várias ideias se sucederam ao longo dos anos, mas a opção foi fazer uma obra mais concisa e rica visualmente que atendesse às necessidades de um público maior. Entretanto, uma compilação mais robusta está em construção.

Mureru (Eichhornia azurea (Sw.) Kunth), espécie comum em vários lagos da várzea amazônica. Foto: Acervo Grupo MAUA

O livro é apresentado pelo Professor Sir. Ghillean Prance, um dos maiores botânicos do mundo, que trabalhou muitos anos junto ao INPA. Ele destaca a importância da publicação e ressalta que "a vegetação aquática tem um papel bastante importante na ecologia da região, então é essencial facilitar o trabalho dos pesquisadores na identificação exata das espécies". Prance destaca, ainda, que "os detalhes da estrutura das plantas são claramente ilustrados mostrando adaptações aos diversos nichos do ecossistema aquático".

Para a pesquisadora do INPA, Maria Teresa Fernandez Piedade, coordenadora do sítio do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração do CNPq PELD-MAUA, considerando o papel ecológico e econômico que as herbáceas da várzea desempenham, a obra é essencial para auxiliar o entendimento de como as espécies se comportam em função das variações de nível da água dos rios da região, ou seja, a dinâmica do pulso de inundação. Segundo ela, essas informações são de interesse para alunos, pesquisadores, gestores públicos, bem como para o público em geral.

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, uma das espécies mais abundantes das várzeas amazônicas, onde frequentemente forma estandes monoespecíficos. Foto: Acervo Grupo MAUA

"Além de um guia ilustrado que auxilia a identificação das espécies em campo, (o livro) representa a reunião de diversas informações ecológicas e morfológicas até agora ausentes para este importante e magnífico grupo de espécies das várzeas amazônicas. Esse trabalho visou atender não apenas aos especialistas em plantas aquáticas, como também a outros pesquisadores que necessitam identificar as plantas aquáticas, como, por exemplo, aqueles que estudam aves, peixes e insetos que usam as plantas como alimento ou habitat", disse, Maria Teresa, que é bolsista de Produtividade em Pesquisa 1A do CNPq.

A professora ressalta, ainda, que a publicação conta com informações fundamentais sobre a ecologia das principais espécies de plantas aquáticas e em que período do ano elas podem ser encontradas. "Assim, se trata de um trabalho inédito, que vem sendo idealizado há muitos anos por pesquisadores que são referências na área de ecologia de áreas úmidas amazônicas, e sintetiza informações de diversas outras publicações anteriores, mas, principalmente, o conhecimento de campo acumulado durante anos de experiência na área", finaliza.

Nymphaea rudgeana G.Mey., espécie que ocorre em águas calmas de lagos de várzea e igapó da região amazônica. Foto: Aline Lopes

Sobre os autores

Aline Lopes, bióloga, doutora em ecologia. Bolsista PNPD Capes do PPG Ecologia, Universidade de Brasília. Pesquisadora Colaboradora do PELD-MAUA e Grupo MAUA/INPA. Estuda ecologia de macrófitas aquáticas e efeitos da poluição sobre as plantas aquáticas. alopesmga@ gmail.com

Florian Wittmann, doutor em geografia física e livre-docente em geografia física. Pesquisador do Instituto de Geografia e Geoecologia da Universidade de Karlsruhe, Alemanha, e líder do Departamento de Áreas Úmidas. Pesquisador do PELD-MAUA e Grupo MAUA/INPA. Estuda a ecologia e fitogeografia das áreas alagáveis neotropicais. f-wittmann@web.de

Jefferson da Cruz, biólogo, doutor em botânica. Professor Associado da Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Pesquisador Colaborador do Grupo MAUA/ INPA. Estuda morfologia, taxonomia e ciclos de vida de macrófitas aquáticas e de palmeiras amazônicas. jeffdacruz2@gmail.com

Jochen Schöngart, doutor e livre docência em ciências florestais. Pesquisador Associado do INPA atuando no grupo de pesquisa MAUA e projeto PELD-MAUA. Estuda a idade de árvores e as relações entre o crescimento arbóreo e fatores ambientais em áreas úmidas com aplicações na ecologia, conservação, climatologia, hidrologia e manejos de recursos madeireiros. jochen.schongart@inpa.gov.br

Layon Oreste Demarchi, ecólogo, mestre em ecologia e doutorando em botânica pelo INPA. Grupo MAUA/INPA. Estuda florística e fitossociologia de formações vegetais amazônicas e seus usos pelas populações humanas. layon.lod@gmail.com

Maria Teresa Fernandez Piedade, bióloga, doutora em ecologia. Pesquisadora Titular do INPA e responsável pelo Grupo de Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas - MAUA. Pesquisadora coordenadora do Grupo MAUA e PELD-MAUA. Estuda a ecologia de áreas úmidas com ênfase em macrófitas aquáticas. maitepp@inpa.gov.br

Wolfgang Junk, doutor em zoologia, botânica, química, oceanografia e limnologia com livre docência em Ecologia Tropical. Professor visitante da Universidade Estadual do Amazonas - UEA. Coordenador Científico do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas (INCT-INAU) na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Cuiabá. Pesquisador Colaborador do PELD-MAUA e Grupo MAUA/INPA. Estuda ecologia tropical com ênfase em áreas alagáveis, biodiversidade e manejo sustentável. wjj@evolbio.mpg.de

-

Ter, 30 Jul 2019 18:08:00 -0300

Pesquisa estuda o manejo de polinizadores na produção do açaí

Mais uma entrevista da série da Chamada Pública nº32/2017, a bióloga Márcia Maués fala do trabalho de seu grupo de pesquisa que identificou mais de 200 espécies de insetos que visitam as flores de açaí, entre eles, abelhas, besouros, moscas e vespas, além de constatar a importância das áreas de floresta para a produção de frutos.Melhorar a produtividade agrícola e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos ambientais é um grande desafio. A bióloga Márcia Maués, em parceria com pesquisadores de diversas instituições de pesquisa e ensino, alunos de graduação, pós-graduação, pós-doutorado e técnicos, há quatro anos se dedica ao estudo da ecologia da polinização do açaí, cultura totalmente dependente dos serviços de polinização. A alta diversidade de insetos polinizadores nos açaizais pode responder por um acréscimo de até 25% na produção de frutos de açaí em cada planta, quando são comparadas áreas onde a diversidade é menor. O trabalho do seu grupo de pesquisa identificou mais de 200 espécies de insetos que visitam as flores de açaí, entre eles, abelhas, besouros, moscas e vespas, além de constatar a importância das áreas de floresta para a produção de frutos.

A bióloga Márcia Maués coordena a pesquisa de manejo de polinizadores na produção do açaí - Foto: Ronaldo Rosa

A demanda crescente pelo consumo dos frutos do açaizeiro, sobretudo nas duas últimas décadas, levou a uma expansão do extrativismo e do cultivo no norte do Brasil. Por consequência, provocou transformações nos hábitats das florestas de várzea (planícies inundáveis) onde os açaizais nativos ocorrem naturalmente, com a transformação de hábitat naturais em sistemas agroflorestais simplificados, ecologicamente e funcionalmente distintos das formações originais. Além disso, impulsionou o plantio desta palmeira em terra firme, ocupando áreas previamente abertas.

"Como o açaí contribui de forma importante para a economia e a segurança alimentar das comunidades locais, é essencial identificar abordagens de manejo que protejam a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que sustentam a produção de frutos", enfatiza a pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental.

Esse é o principal objetivo do projeto coordenado por Márcia Maués, um dos selecionados por meio da Chamada Pública nº32/2017 do CNPq e financiados em parceria entre CNPq, Ibama, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e Associação Brasileira de Estudos das Abelhas (A.B.E.L.H.A.).

O grupo de pesquisadores busca compreender o potencial dos polinizadores silvestres (disponíveis na natureza, não manejados) e manejados (abelhas sem ferrão) para melhorar o rendimento de frutos do açaí em terra firme e nos açaizais nativos das várzeas. Promover os serviços de polinização, através do manejo adequado dos habitats dos polinizadores e/ou introdução e manejo de polinizadores, pode reduzir os déficits de produção agrícola.

O projeto está avaliando o potencial do manejo de polinizadores (abelhas nativas sem ferrão) para melhorar o rendimento de frutos e os índices socioeconômicos para os produtores de açaí em diferentes contextos de manejo (açaizais nativos manejados nas várzeas e plantios em terra firme), bem como a viabilidade econômica, visando caracterizar os impactos das mudanças no uso da terra sobre polinizadores silvestres e a introdução e manejo de polinizadores (abelhas sem ferrão), em relação à produtividades do açaizeiro.

Para os estudos de campo, contam com a parceria de uma grande rede de produtores de açaí em diferentes contextos de manejo (açaizais nativos manejados nas várzeas e plantios em terra firme) em áreas com diferentes índices de cobertura florestal. Em cada propriedade, detalha Márcia, estão sendo instaladas 15-20 colônias da abelha canudo (Scaptotrigona aff. postica), espécie que forma colônias muito populosas com até 15 mil abelhas e tem um alcance de voo de até 500 metros de raio. "A ideia é avaliar e comparar os dois cenários e a frequência de visitação de polinizadores: a produção com introdução de abelhas manejadas e sem a introdução de abelhas, nos diferentes tipos de paisagem, com mais ou menos floresta, para indicar ao produtor o que pode ser feito para otimizar a produtividade de frutos do açaizeiro".

Os pesquisadores pretendem gerar informações que possam ser usadas pelos produtores de açaí. Ao final do estudo, o intuito é reunir recomendações de aplicação direta no campo, estratégias de manejo visando à manutenção dos serviços de polinização nos açaizais nativos e nas áreas cultivadas, tanto direcionadas a agricultores familiares quanto empresariais. "Essas informações são importantes para que os produtores, sobretudo os ribeirinhos, obtenham o melhor de seu cultivo inclusive do ponto de vista ambiental".

Resumo

Linha de Pesquisa 5 - Avaliação bioeconômica do serviço de polinização na produtividade agrícola por cultura relevante

Projeto de pesquisa - Manejo de polinizadores como apoio à conservação e à produção sustentável de açaí na região do estuário amazônico

Rede de parceiros

Embrapa Amazônia Oriental

Universidade Federal de Goiás

Instituto Tecnológico da Vale

Universidade de Brasília

Universidade Estadual Paulista

Universidade Federal do Pará

Universidade Federal de Pernambuco

Universidade Federal da Bahia

Instituto Federal do Mato Grosso

Museu Paraense Emílio Goeldi

Fundação Escola Bosque (PA)

-

Ter, 23 Jul 2019 13:46:00 -0300

Estudo busca diagnosticar principais polinizadores do café

Em mais uma entrevista da série sobre a Chamada Pública nº 32/2017 CNPq/Ibama/MCTIC/A.B.E.L.H.A., a Professora Maria Cristina Gaglianone, da UENF, e bolsista do CNPq, fala sobre estudo que busca entender quais as espécies de abelhas mais favorecem a frutificação do cafeeiro nas principais regiões produtoras do País.Entrevista ¿ Série Chamada Pública

Maria Cristina Gaglianone

Pesquisadora da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Estudo busca diagnosticar principais polinizadores do café

As exportações brasileiras de café bateram recorde e atingiram 41,1 milhões de sacas entre julho de 2018 e junho de 2019. Os dados, recém-divulgados pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé), apontam ainda que 126 países importaram o produto nacional nessa safra. Principal produtor e exportador de café do mundo, e o País cultiva duas espécies (Coffea arabica e Coffea canephora) em 15 Estados brasileiros.

Embora não seja uma cultura dependente de polinização, estudos científicos apontam que a presença de polinizadores nos cafezais pode aumentar em até 28% a rentabilidade do produtor. Além disso, proporciona frutos mais pesados e com mais qualidade. Entre os insetos responsáveis pela prestação desse serviço ecossistêmico, as abelhas ocupam a linha de frente.

Entender quais as espécies que mais favorecem a frutificação do cafeeiro nas principais regiões produtoras do País é um dos objetivos da pesquisadora Maria Cristina Gaglianone, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), coordenadora de um dos projetos selecionados por meio da Chamada Pública nº32/2017 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e financiados em parceria entre o CNPq, Ibama, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e Associação Brasileira de Estudos das Abelhas (A.B.E.L.H.A.).

A Profª Maria Cristina Gaglianone é coordenadora de um dos projetos contemplados pela Chamada - Foto: Divulgação.

O grupo de pesquisadores vem coletando dados em diversas áreas de produção do cafeeiro no Sudeste e no Sul do País e buscam avaliar a polinização pela abelha africanizada (Apis mellifera) e pelas abelhas sem ferrão e outras espécies nativas, além de comparar as duas espécies de café (arábica e canephora).

"Além de identificar os polinizadores mais importantes, ou que mais favorecem a polinização do cafeeiro, buscamos poder fazer indicações de manejo apícola e ambiental adequados para aumentar a produtividade do café e, ao mesmo tempo, conservar o hábitat dos polinizadores", afirma a pesquisadora, que também é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq.

A pesquisa é conduzida por um grupo multidisciplinar, que compreende biólogos, especialistas em ecologia e interação, agrônomos, economista e agricultores. ¿É uma força-tarefa com expertise para tratar o tema, com toda a sua complexidade, e transformar os resultados em informação de utilidade para a sociedade, sobretudo para produtores e comunidades locais¿, enfatiza.

Paisagem amigável

A identificação dos cenários de paisagem mais ou menos amigáveis às abelhas é um aspecto essencial para a convivência harmônica entre a agricultura e a conservação ambiental. "Sabemos que paisagens mais amigáveis favorecem o aumento da biodiversidade no entorno das áreas agrícolas. Buscamos identificar esses cenários, estabelecer parâmetros e gerar informações que colaborem para a conservação dos polinizadores nas áreas de abrangência do estudo", reforça a pesquisadora.

Para ela, essa é a principal razão de ser da pesquisa científica sobre abelhas nativas. "Fazer a ponte entre a universidade e a sociedade e levar informação de utilidade para o público leigo é a consolidação da contribuição científica."

Resumo

Linha de Pesquisa 5 ¿ Avaliação bioeconômica do serviço de polinização na produtividade agrícola por cultura relevante

Projeto de pesquisa ¿ Serviço de polinização nas principais regiões produtoras de café no Brasil: biodiversidade, avaliação bioeconômica e intensificação ecológica

Rede de pesquisa

Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Universidade Estadual de Londrina

Universidade Federal de Uberlândia

Universidade de São Paulo ¿ Ribeirão Preto

Universidade Federal do Paraná

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RIO)

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER)

Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR)

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

-

Ter, 16 Jul 2019 08:57:00 -0300

Pesquisa brasileira recebe prêmio da Associação Internacional de Políticas Públicas

O Prof. Osmany Porto foi o único brasileiro premiado. O pesquisador, professor do Departamento de Relações Internacionais da UNIFESP e coordenador de Projeto Universal do CNPq, foi avaliado a partir de sua trajetória acadêmica e da obra "Embaixadores da participação: a difusão internacional do Orçamento Participativo".Pesquisa sobre orçamento participativo proporcionou ao professor Osmany Porto de Oliveira o prêmio Early Career, oferecido a pesquisador que tenha publicado uma monografia como único autor e represente contribuição teórica, metodológica ou empírica de grande importância para a área de Políticas Públicas ou Administração Pública. Essa é a primeira edição do prêmio, que será concedido a cada dois anos.

O Prof. Osmany (à esquerda) na cerimônia de premiação, em junho. Foto: Divulgação.

A premiação teve diversas categorias com concorrentes de diferentes nacionalidades e Osmany foi o único brasileiro premiado. O pesquisador, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e coordenador de Projeto Universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi avaliado a partir de sua trajetória acadêmica e da obra "Embaixadores da participação: a difusão internacional do Orçamento Participativo", lançado pela Editora Annablume em 2016 e publicada, também, em inglês, no ano seguinte, pela Editora Palgrave McMillan.

Os estudos do professor Osmany têm tido impactos teóricos, empíricos e metodológicos em sua área de pesquisa. Além disso, o professor lidera uma rede global de especialistas no estudo na difusão de políticas, que se reúne bianualmente, desde 2016, em conferência internacional organizada em São Paulo. Um dos resultados da rede é a plataforma Global sobre Políticas Públicas Internacionais: www.policydiffusion.com

"Esta premiação é um importante reconhecimento da inovação em pesquisa produzida no Brasil. O livro é resultado de minha pesquisa de doutorado, realizada com bolsa do CNPq. A pesquisa do projeto Universal dá continuidade ao trabalho apresentado no livro, mas a partir de novos casos", explicou o pesquisador.

Doutor em Ciência Política pela Sorbonne Nouvelle, na França, Osamny Porto é professor de Relações Internacionais da UNIFESP - Foto: Divulgação

A premiação ocorreu na Universidade de Concordia, em Montreal - Canadá, durante a abertura da IV Edição da Conferência Internacional sobre Políticas Públicas.O comitê de avaliação para o prêmio foi composto pelas professoras Jale Tosun (University of Heidelberg - Alemanha), Jenifer Curtin (University of Auckland - Nova Zelândia) e Iris Geva-May (Baruch College - Estados Unidos).

A Conferência da Associação Internacional de Políticas Públicas é o maior evento mundial nesta área. O encontro é um instrumento para facilitar a colaboração entre pesquisadores e estudos comparativos. Neste ano, o evento registrou mais de 1.300 participantes, oriundos de 73 países.

Sobre as pesquisas

O professor Osmany Porto de Oliveira dedicou seus últimos anos de pesquisa para entender o fenômeno da difusão internacional de políticas públicas. Mais especificamente, estuda como as políticas públicas brasileiras têm sido "exportadas". Sua pesquisa mais intensa foi dedicada à análise da difusão internacional do Orçamento Participativo, que deu origem ao livro apresentado para a premiação.

Criado em Porto Alegre no final dos anos 1980, o Orçamento Participativo é uma política de inclusão dos cidadãos na alocação dos investimentos públicos municipais. Nos dias atuais existem mais de 7.000 Orçamentos Participativos nas diferentes regiões do mundo. Metrópoles como Paris, Nova Iorque e Dakar são alguns exemplos de emulação da experiência brasileira. Para entender esse fenômeno, o professor desenvolveu uma estratégia metodológica chamada de "etnografia política transnacional". Em sua investigação coletou dados em diversas cidades em 10 países, nas Américas, Europa e África.

A obra apresenta as micro-dinâmicas e os mecanismos que causaram o processo de difusão do Orçamento Participativo. Os resultados do estudo mostram que a promoção transnacional do Orçamento Participativo, realizada por indivíduos, chamados pelo professor de "Embaixadores da Participação", foram uma condição necessária para inserir esta política na agenda internacional. Além disso, argumenta-se que a atuação de organizações internacionais, como a ONU e o Banco Mundial, foi importante para a globalização da política.

Sua pesquisa mais recente dá continuidade à linha de pesquisa iniciada no estudo anterior, combinando os estudos sobre a difusão de políticas e a análise da cooperação para o desenvolvimento. O projeto replica a estratégia metodológica da "etnografia política transnacional", para comparar o processo de internacionalização de duas políticas brasileiras: o Programa de Aquisição de Alimentos e o Bolsa Família. Ambas as políticas foram adotadas por diversos países no mundo e tiveram o envolvimento do Banco Mundial e da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) da ONU.

O projeto é financiado pelo Edital Universal do CNPq e tem previsão para ser concluído em maio de 2020. Os resultados parciais foram apresentados na International Public Policy Association em Montreal.

Pesquisa financiada pelo CNPq:

Título: Cooperação internacional e difusão de políticas: Os casos do Programa de Aquisição de Alimentos e do Bolsa Família

Resumo: As inovações produzidas no Brasil no campo das políticas sociais fizeram do país um exportador de políticas públicas. Dentro desta agenda ganharam espaço as políticas de transferencia de renda condicionada e de agricultura familiar. O objeto deste projeto de pesquisa é a difusão internacional do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Bolsa Família. O objetivo do projeto é responder às seguintes perguntas: o que fez com que estas políticas entrassem na agenda da política externa do governo? Por que estas se tornaram a referências para países latino-americanos e seguem o mesmo destino na África? Quais atores estão envolvidos neste processo? Que mecanismos facilitam a difusão? A hipótese inicial é que diferentes ideias, interesses e instituições nacionais e internacionais, por vezes em disputa, permeiam este processo. A pesquisa será realizada a partir de métodos qualitativos, fundamentados na investigação de campo. A técnica de análise é a do process-tracing, que servirá para reconstruir o processo de difusão. Os objetivos e as metas a serem alcançados são teóricos e empíricos. Por um lado, aspira-se avançar na construção de um campo de estudos sobre a difusão das políticas no Brasil. Esta pesquisa irá contribuir para desenvolver proposições teóricas a partir de estudos brasileiros. Além disso será acessado um campo empírico ainda pouco explorado, o qual será documentado e difundido amplamente.

Para saber mais sobre o livro em português:

Para saber mais sobre o livro em inglês: https://www.palgrave.com/br/book/978331943336

-

Ter, 02 Jul 2019 14:07:00 -0300

Projeto expande conhecimento científico sobre abelhas em plataformas digitais

O professor Eduardo Almeida, da USP, fala sobre pesquisa que busca consolidar a infraestrutura de dados abertos e eletrônicos sobre a diversidade de abelhas nativas no Brasil. O projeto é apoiado pelo CNPq em com Ibama, MCTIC e A.B.E.L.H.A.Entrevista - Série Chamada PúblicaEduardo Almeida - Pesquisador, curador da Coleção Entomológica "Prof. J.M.F.Camargo" (RPSP) do Departamento de Biologia da FFCLRP/USP

Em tempos atuais, nos quais a informação está ao alcance das mãos em qualquer lugar, são fundamentais as iniciativas que busquem tornar mais fácil também o acesso ao conhecimento científico. Mais do que isso, plataformas de conhecimento científico guardam dados preciosos para o desenvolvimento da ciência em bases sólidas e confiáveis.O professor Eduardo Almeida, é curador da Coleção Entomológica "Prof. J.M.F.Camargo" (RPSP), do Departamento de Biologia da FFCLRP/USP, o mais completo acervo de Meliponini Neotropicais (abelhas sem ferrão), resultado de várias expedições do pesquisador do João Maria Franco de Camargo à Amazônia e outros biomas neotropicais e intercâmbio com museus do Brasil e exterior, que foi doado à USP pela família, após seu falecimento.

Eduardo é também coordenador da pesquisa que tem como objetivo consolidar a infraestrutura de dados abertos e eletrônicos sobre a diversidade de abelhas nativas no Brasil. O projeto é um dos selecionados por meio da Chamada Pública nº32/2017 do CNPq e financiados em parceria entre CNPq, Ibama, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e Associação Brasileira de Estudos das Abelhas (A.B.E.L.H.A.).

Expansão e atualização

O projeto tem três frentes principais de ação:

- Atualização e ampliação da base de dados do Catálogo Moure, referência fundamental sobre a fauna neotropical de abelhas sob coordenação do Prof. Gabriel Melo (UFPR);

-Atualização e expansão da base de dados do speciesLink, sistema distribuído de informação mantido pelo CRIA e que integra dados primários de coleções biológicas (fauna, flora e microbiota), com mais de 200 mil registros de abelhas;

- Criação e organização do Sistema Lacunas - iniciativa já realizada com plantas no Herbário Virtual da Flora e dos Fungos), e que vai facilitar a identificação de lacunas de informações taxonômicas e geográficas de espécies de abelhas no Brasil.

"A consequência direta da expansão do Catálogo Moure e do speciesLink e da criação do sistema Lacunas sobre abelhas, em plataformas digitais, é o acesso da comunidade científica e de outros interessados no tema a mais dados já conhecidos e estudados e, portanto, maior confiabilidade das informações disponíveis", enfatiza Eduardo.

Contribuição coletiva

Junto com ele, outros três pesquisadores contribuem com a coordenação das três frentes: Dora Canhos, do Centro de Referência em Informação Ambiental (Cria), Cristiano Menezes, da Embrapa, e Gabriel Melo, coordenador do Catálogo Moure e professor da Universidade Federal do Paraná.

Além desses parceiros, o projeto tem ainda a contribuição de pesquisadores de outras seis instituições brasileiras, que atuam na coordenação das atividades dos bolsistas em nível técnico e de graduação que realizam a coleta, organização e padronização dos dados.

Eduardo conta que a realização de um projeto de tamanha envergadura, que exige tanto recursos pessoais quanto equipamentos, só foi possível por meio do edital do CNPq e da iniciativa conjunta entre instituições públicas e privada no financiamento das pesquisas.

'A cultura científica do Brasil é de que a pesquisa parte quase sempre da iniciativa pública. Este é um ótimo exemplo de que estamos aprendendo a diversificar as formas de viabilizar a aquisição de conhecimento e a produção de resultados, que interessam não apenas à esfera pública quanto a instituições privadas, de diversos setores. Espero que iniciativas similares venham a se tornar mais comuns e frequentes".

A expectativa é que o projeto seja concluído em três anos, quando será possível ter inclusive uma estimativa mais realista e atual da diversidade de abelhas no Brasil.

Resumo

Linha de Pesquisa 2 - Monitoramento e avaliação da situação das abelhas nativas do Brasil

Projeto de pesquisa - Consolidação da e-infraestrutura de dados abertos sobre a diversidade de abelhas nativas no Brasil

Instituições parceiras

Centro de Referência em Informação Ambiental (Cria)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária: - Embrapa Amazônia Oriental (Pará) e Embrapa Meio Ambiente (São Paulo)

Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Universidade de São Paulo (USP)

-

Ter, 18 Jun 2019 18:37:00 -0300

Pesquisa investiga os forídeos, principal praga que acomete a meliponicultura

Série de entrevistas sobre as pesquisas da Chamada Pública nº32/2017 do CNPq e financiados em parceria entre CNPq, IBAMA, MCTIC e A.B.E.L.H.A. Nesta edição, o coordenador do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Airton Torres Carvalho.Coordenador do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST/UFRPE), Airton Torres Carvalho é meliponicultor desde criança e aprendeu cedo sobre pragas e doenças enfrentadas pelos criadores de abelhas sem ferrão. Em especial, que a principal ameaça enfrentada na meliponicultura é o forídeo Pseudohypocera kerteszi, espécie de mosca parasita que ataca e dizima as colônias. Além de parasitarem os ninhos das abelhas sem ferrão, as moscas são potenciais transmissoras de microrganismos patogênicos.

Compreender a dinâmica da ocorrência de pragas e doenças em colônias de abelhas sem ferrão é fundamental para o futuro da meliponicultura e para a conservação das espécies. Esse é o mote do projeto de pesquisa do qual Airton é coordenador, e um dos selecionados por meio da Chamada Pública nº32/2017 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e financiados em parceria entre CNPq, Ibama, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e Associação Brasileira de Estudos das Abelhas (A.B.E.L.H.A.).

"Estamos estudando a ecologia química da interação entre o forídeo e as abelhas sem ferrão, buscando descobrir quais as pistas químicas utilizadas pelas moscas para encontrar seus hospedeiros", explica o pesquisador.

Além disso, a pesquisa tem por objetivo avaliar se a microbiota das abelhas produz tais compostos químicos utilizados pelas moscas para encontrar os ninhos.

São três as espécies de abelhas nativas selecionadas para o estudo: uruçu amarela (Melipona flavolineata), uruçu ou uruçu nordestina (Melipona scutellaris) e mandaçaia (Melipona quadrifasciata). As três espécies conferem à pesquisa uma abrangência nacional, visto que a ocorrência de cada uma delas se dá em diferentes ecossistemas brasileiros. A coleta de amostras está sendo realizada do Pará ao Rio Grande do Sul, passando por Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Também serão usados dados comparativos entre as regiões de ocorrência natural das espécies e áreas para onde os ninhos foram translocados, assim como colônias em condições naturais e manejadas.

"Esperamos descobrir as substâncias voláteis utilizadas pelas moscas para encontrar os ninhos e, no longo prazo, desenvolver uma armadilha externa que possa controlar as infestações de florídeos", enfatiza Airton. Paralelamente, a caracterização da microbiota permitirá aos pesquisadores identificar microrganismos patogênicos a fim de subsidiar ações de controle e combate a doenças.

Diagnóstico científico

No que diz respeito a patógenos e doenças, os resultados da pesquisa vão gerar conhecimento de impacto direto na atividade do meliponicultor, e poderá servir de base técnica e científica para o desenvolvimento de políticas públicas efetivas no Brasil, que promovam a produtividade da meliponicultura - atividade de tamanha importância ecológica e econômica, que gera renda em comunidades locais pelo País.

"Estudar abelhas nos dá essa possibilidade: trabalhar com temas extremamente complicados, mas que são traduzidos em aplicação prática no dia a dia do produtor".

Para realizar a pesquisa, o grupo conta com a participação de alunos de graduação, mestrado e doutorado. O coordenador explica que, como professor, sua maior missão é o desenvolvimento de pessoas, sobretudo em universidades públicas.

O pesquisador Airton Carvalho em ação durante pesquisa. Foto: Divulgação/A.B.E.L.H.A

Aírton destaca ainda a importância de iniciativas público-privadas no fomento à pesquisa científica. Segundo ele, o edital do CNPq dá subsídios para a formação de especialistas que continuarão a trabalhar na geração de conhecimento. "Nosso sentido maior é sempre a conservação das espécies: quanto mais estudarmos, mais conhecemos e mais conservamos a biodiversidade".

Resumo

Linha de Pesquisa 1 - Pesquisa em patógenos e parasitas em abelhas nativas e Apis mellifera

Projeto de pesquisa -Pragas em Abelhas: Procurando por doenças e entendendo a química da interação entre Meliponini e Phoridae

Parceiros - cooperação interregional

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Universidade Federal de Pernambuco

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituto Tecnológico Vale

Salzburg University (Áustria)

Illinois Institute of Technology (Estados Unidos)

-

Ter, 04 Jun 2019 19:01:00 -0300

Pesquisa estuda avaliação de risco de agrotóxicos para abelhas nativas

Série de entrevistas sobre as pesquisas da Chamada Pública nº32/2017 do CNPq e financiados em parceria entre CNPq, IBAMA, MCTIC e A.B.E.L.H.A. Nesta edição, Osmar Malaspina, da Unesp Rio Claro, e Roberta Nocelli, da UFSCar Araras falam sobre pesquisa que busca definir métodos de avaliação de risco de agrotóxicos para espécies de abelhas nativasEm diversos países, a avaliação de risco de agrotóxicos sobre insetos polinizadores é baseada em testes feitos com a espécie Apis mellifera, mundialmente utilizada para tal fim em razão de sua ampla distribuição, de ser bem conhecida do ponto de vista biológico e da possibilidade de ser manejada em laboratório.

No Brasil, não é diferente. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) também se baseia nos testes com Apis mellifera para realizar a avaliação de risco ambiental de agrotóxicos. Entretanto, há um movimento internacional por parte dos cientistas para olhar não apenas a Apis, mas também as "não-Apis".

Os pesquisadores Osmar Malaspina, da Unesp Rio Claro, e Roberta Nocelli, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Araras coordenam o grupo de trabalho que está desenvolvendo métodos para testes de toxicidade em abelhas nativas brasileiras junto à Comissão Internacional para Relações Plantas-Polinizadores (International Commission for Plant-Pollinator Relationships ¿ ICPPR), iniciativa que busca promover e coordenar pesquisas sobre as relações entre plantas e abelhas.

A pesquisadora Roberta Nocelli. Foto: Divulgação

Projeto no Brasil

Os dois pesquisadores também atuam na coordenação geral do projeto Avaliação de ecotoxicidade de agrotóxicos para espécies nativas selecionadas. O estudo é um dos selecionados por meio da Chamada Pública nº32/2017 do CNPq e financiados em parceria entre CNPq, IBAMA, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e A.B.E.L.H.A..

De acordo com Malaspina, desde 2013 o IBAMA vem empregando esforços para desenvolver um esquema de avaliação de risco de agrotóxicos para insetos polinizadores considerando as características da agricultura brasileira.

Já em 2015, foi criado um Grupo Técnico de Trabalho (GTT), coordenado pelo IBAMA e com representantes da Academia, da Embrapa, da Indústria e do Ministério do Meio Ambiente. Ao longo de dois anos, o GTT conseguiu definir uma série de lacunas de conhecimento, cujas respostas são essenciais para o avanço nos procedimentos da avaliação de risco para os polinizadores.

O processo, ressalta o pesquisador, evidenciou a necessidade de investimento em pesquisa no Brasil, sobretudo com espécies nativas. "Temos que conhecê-las melhor para poder conservá-las e, para tanto, é essencial entender o que ocorre no campo".

Roberta explica que a Apis é fundamental para a polinização, mas ela não é brasileira, foi introduzida no País, e "nossa diversidade de espécies de abelhas é a maior do mundo", enfatiza a pesquisadora Roberta Nocelli. "Nosso objetivo é estabelecer protocolos de avaliação para espécies nativas, modelos de testes padronizados e que possam ser aplicados em todo o território nacional".

"Ainda não sabemos, por exemplo, se em relação ao genoma, a Apis é mais tolerante ou mais suscetível aos efeitos dos agrotóxicos em comparação com outras espécies".

Conservação e produtividade

Nesta etapa do trabalho de pesquisa, os métodos serão testados nas abelhas adultas e também em larvas, algo que ainda não havia sido feito. Os pesquisadores explicam que é necessário compreender como se dá a contaminação no campo, a partir do néctar e do pólen, e de que forma afeta as larvas e a colônia como um todo.

O processo de padronização de métodos para testes com abelhas nativas (ou ring test) é essencial para que o País estabeleça um ponto viável entre a produção agrícola e a conservação ambiental.

"Entendemos que a agricultura brasileira, como é hoje, não pode prescindir do uso de agrotóxicos; por isso, é necessário um caminho para que as abelhas nativas sejam manejadas da melhor maneira possível, já que não apenas estão adaptadas para a polinização de diversos cultivos agrícolas essenciais para o Brasil como também para recuperar e conservar as matas nativas", salienta Roberta.

Vale mencionar ainda que o conhecimento adquirido desses estudos tem grande potencial de aplicação no aumento da produtividade agrícola brasileira.

Pesquisa, Ensino e Extensão

"Costumo dizer que, na Universidade, o tripé Pesquisa - Educação - Extensão é manco no Brasil. A cobrança pela publicação de artigos científicos é grande e traz visibilidade para os autores. Já a extensão, não. Mas ela é essencial, a população precisa saber que na universidade se está estudando abelhas, agricultura, meio ambiente, conservação. É o uso da ciência no dia a dia, é o retorno do investimento que o cidadão faz nas universidades públicas".

Para tanto, acreditam os pesquisadores, o envolvimento de diversos setores da sociedade é fundamental. "Tendo em vista a dificuldade que enfrentamos atualmente para conseguir financiamento público, vejo com bons olhos as iniciativas de parcerias público-privadas", enfatiza Malaspina.

Roberta concorda e completa: "O olhar sobre a colaboração entre Academia, iniciativa privada, órgãos governamentais e sociedade precisa mudar. Há excelentes e produtivos resultados dessa interação, que trazem enorme contribuição para o desenvolvimento científico brasileiro e mundial."

Resumo

Linha de pesquisa 3 - Avaliação de ecotoxicidade de agrotóxicos para espécies nativas selecionadas

Projeto de pesquisa - Pode uma espécie exótica representar a biodiversidade de abelhas sociais brasileiras nas avaliações de risco de agrotóxicos?

Parceiros

Embrapa Recursos Genéticos

Embrapa Meio Ambiente

Universidade Federal de Lavras

UFSCar Araras

UFSCar Sorocaba

Unesp Rio Claro

Agência Paulista de Tecnologias dos Agronegócios (APTA)

PUC-RS

Universidade Estadual do Vale do Acaraú

Universidade Federal do Pará

Outros parceiros / colaboradores

Laboratório Privado - Eurofins AgroScience

Colaborador Internacional, Prof. Ivo Roessink, da Universidade de Wageningen (Holanda)

Os ring tests são abertos para novas adesões. É preciso que as instituições interessadas tenham trabalhado anteriormente com abelhas e/ou Ecotoxicologia; tenham laboratório próprio com estrutura mínima; sejam responsáveis pelos custos do teste; e disponibilizem todos os resultados à coordenação do projeto. Mais informações pelos e-mails: osmar.malaspina@unesp.br ou robertanocelli@terra.com.br

-

Ter, 28 Mai 2019 18:03:00 -0300

Coleção leva conhecimento científico ao público infanto-juvenil

A Rede de pesquisa Girinos do Brasil, coordenada pela UNESP de São José do Rio Preto, lança a Coleção Girinos do Brasil, com apoio do CNPq. Nos seis livros da coleção, crianças e adolescentes podem aprender mais sobre a diversidade dos girinos, ou seja, as larvas dos anuros (sapos, rãs e pererecas).A Rede de pesquisa Girinos do Brasil, coordenada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) de São José do Rio Preto (SP), acaba de lançar a Coleção Girinos do Brasil. Nos seis livros da coleção, crianças e adolescentes podem aprender mais sobre a diversidade dos girinos, ou seja, as larvas dos anuros (sapos, rãs e pererecas). A coletânea é fruto de uma grande base de dados sobre girinos produzida no âmbito do projeto "Girinos de anuros da Mata Atlântica, da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado e de Zonas de Transição: caracterização morfológica, distribuição espacial e padrões de diversidade".

Liderada pela bióloga Denise de Cerqueira Rossa-Feres, professora da UNESP, doutora em Ciências Biológicas - Zoologia pela mesma Instituição, a Rede Girinos do Brasil teve abrangência nacional e foi financiada no âmbito do Edital MCT/CNPq/MMA/MEC/CAPES/FNDCT-Ação Transversal/FAPs nº 47/2010 - SISBIOTA Brasil. Segundo a pesquisadora, bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a base de dados que deu origem à coleção compreende a caracterização morfológica e informações padronizadas sobre bioma, habitat e microhabitat de girinos de mais de 200 espécies.

"Os girinos foram obtidos em 1.127 corpos d'água, distribuídos em cinco diferentes biomas, zonas de transição e formações vegetais associadas. É a maior base de dados, obtida com amostragens padronizadas, que se tem conhecimento para um grupo taxonômico", afirma Rossa-Feres, acrescentando que o conhecimento produzido pela Rede Girinos do Brasil vai ao encontro das Metas Nacionais da Biodiversidade, em especial a Meta 19, que estabelece ampliação e compartilhamento até 2020 de bases científicas e tecnologias necessárias para o conhecimento sobre biodiversidade, valores, funcionamento e tendências, e também as consequências de sua perda.

A Coleção Girinos do Brasil, por sua vez, amplia a divulgação do conhecimento para outros públicos e atende, de modo especial, à meta 1, relacionada à sensibilização da sociedade sobre os valores da biodiversidade. "Essa meta estabelece que, até 2020, no mais tardar, a população brasileira tenha conhecimento dos valores da biodiversidade e das medidas que poderá tomar para conservá-la e utilizá-la de forma sustentável. Esta coleção é um material de educação e de divulgação científica que pode contribuir para informar e sensibilizar o público em geral", diz Rossa-Feres. Ela divide a autoria dos livros com 13 pesquisadores de outras 10 universidades brasileiras, responsáveis por desenvolver o projeto nos diferentes biomas brasileiros.

"Divulgar o conhecimento sempre foi muito importante e necessário, mas o atual cenário brasileiro e mundial, com pessoas acreditando que a Terra é plana e que vacinas não são necessárias, evidencia a urgência em incrementar exponencialmente a divulgação científica de qualidade para o público externo à academia. Divulgar ciência para crianças e jovens, além de contribuir para a formação de cidadãos bem informados e conscientes, é um processo com grande capilaridade, pois as crianças transmitem a informação e valores associados aos parentes e às pessoas com quem tem contato", acredita Rossa-Feres.

Nesse contexto, ela diz considerar a coleção - desenvolvida sob a coordenação competente da Flávia Pereira Lima, docente da UFG e especialista em divulgação científica para crianças e jovens, "um dos principais produtos do projeto SISBIOTA: Girinos do Brasil".

Criado pelo CNPq em 2009, o Programa Sistema Nacional de Pesquisa em Biodiversidade - SISBIOTA BRASIL - tem o desafio de alcançar novos patamares para a pesquisa sobre a biodiversidade brasileira. O objetivo é ampliar a competência técnico-científica e a abrangência temática e geográfica das pesquisas em biodiversidade no Brasil incrementando a capacidade nacional de gerar conhecimento em escala e de modo mais convergente e articulado, com maior aporte de recursos para pesquisa, formação de recursos humanos e estruturação de base de dados e de informações sobre a nossa Biodiversidade. O fomento à pesquisa em biodiversidade é, ainda, parte do compromisso do CNPq com a Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade - EPANB, que visa conservar a biodiversidade e usar sustentavelmente os componentes da biodiversidade.

Os livros - Com projeto gráfico assinado pela e-Magine Design Gráfico, desenvolvido por Mauro Rodrigues de Melo, e revisão de Maria Freire Alves, a Coleção Girinos do Brasil está disponível na versão on-line para todo o Brasil. A versão impressa será distribuída nas escolas de ensino fundamental e médio pelos pesquisadores do projeto, que também promoverão um bate-papo sobre os anuros brasileiros.