Notícias Destaque em CT&I

-

Ter, 16 Mai 2017 14:38:00 -0300

CNPq celebra os 20 anos do PELD

Para entender a dinâmica complexa das alterações ecológicas, é preciso acompanhamentos sistêmicos e integrados de vários indicadores, ecológicos e ambientais, colhidos ao longo do tempo. Pensando nisso, foi criado, há 20 anos, o Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD), numa iniciativa apoiada e executada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico. Para celebrar as duas décadas do programa, o CNPq realizou nesta terça-feira, 16, uma cerimônia na sede da agência, seguida de dois dias de mesas redondas e reuniões.Para entender a dinâmica complexa das alterações ecológicas, é preciso acompanhamentos sistêmicos e integrados de vários indicadores, ecológicos e ambientais, colhidos ao longo do tempo. Pensando nisso, foi criado, há 20 anos, o Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD), numa iniciativa apoiada e executada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico.

Para celebrar as duas décadas do programa, o CNPq realizou nesta terça-feira, 16, uma cerimônia na sede da agência, seguida de dois dias de mesas redondas e reuniões. Veja a programação completa.

Na abertura do evento, na manhã de hoje, o presidente do CNPq, Mario Neto Borges, saudou a presença do professor Prof. José Galizia Tundisi, presidente do CNPq à época da criação do Programa e responsável por sua idealização e presente na cerimônia. Para Mario Neto, "um programa de pesquisa que comemora 20 anos no Brasil é algo extraordinário, dentro do nosso contexto vigente, e por isso deve ser amplamente celebrado".

O presidente lembrou, ainda, que, no Brasil, a longevidade de um programa é muitas vezes mais importante que apenas a liberação de recursos financeiros. "Podemos criar uma cultura de continuidade tão necessária nas pesquisas e na Ciência brasileira¿, ressaltou, destacando, também, a necessidade dos estudos sobre a questão ambiental, a ecologia e os biomas brasileiros. "É exatamente nos biomas brasileiros que nós temos uma de nossas maiores riquezas, que nos ainda estamos aprendendo a explorar", concluiu.

A professora da Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante, representando a SBPC no evento, também apontou a importância da atuação do Prof. Tundisi que, segundo ela, teve uma "iniciativa visionária" ao conceber o PELD vinte anos atrás.

Participaram, ainda, da cerimônia de abertura o diretor de Cooperação com a Ciência e a Pesquisa da Agencia de Cooperação Técnica do Governo Alemão, Christoph Buedke; o diretor de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde do CNPq, Marcelo Marques Morales; o diretor do Departamento de Políticas e Programas de Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Sávio Raeder; além do representante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Fábio Guedes.

Ainda no decurso da solenidade, foi realizada a mesa redonda "Cenário Atual e Perspectivas", com os palestrantes Marcelo Morales, Cátia Torres do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Ugo Eichler Vercillo, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que discutiu o cenário atual e projeções futuras do PELD.

Em sua apresentação, Morales fez um apanhado histórico do Programa, lembrando que, para ter longevidade, é preciso paciência. "No inicio, eram apenas 9 sítios, hoje, são 33. Aparentemente é uma evolução lenta, mas é assim que deve ser, pois precisamos ter recursos e a organização dos programas tem que ser bastante precisa", destacou.

Coordenação de Comunicação do CNPq

-

Sex, 12 Mai 2017 08:30:00 -0300

AVISO DE PAUTA - CNPq celebra 20 anos do PELD

O Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) completa este ano 20 anos de criação. Para celebrar a data, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) realizará uma cerimônia nesta terça-feira, 16, na sede da Agência, em Brasília.O Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) completa este ano 20 anos de criação. Para celebrar a data, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) realizará uma cerimônia nesta terça-feira, 16, na sede da Agência, em Brasília.

Na ocasião, serão homenageados os projetos pioneiros: PELD Estuário da Lagoa Dos Patos e Costa Adjacente - ELPA, PELD APA Gama Cabeça de Veado - AGCV, PELD Planície de Inundação do Alto Rio Paraná - PIAP, PELD Restingas e Lagoas Costeiras do Norte Fluminense - RlaC e o PELD Mata Atlântica e Sistema Lacustre do médio Rio Doce.

Ao final, uma mesa redonda debaterá o cenário atual e as perspectivas do programa.

Estarão presentes autoridades nacionais e internacionais na área de meio ambiente, como a Dra. Alison Specht, Diretora na Fundação de Pesquisa da Biodiversidade da França.

Além da solenidade comemorativa, o CNPq promoverá, ao longo de três dias, uma série de reuniões, mesas redondas com coordenadores dos sítios contemplados pelo último edital. Veja aqui a programação.

O PELD

Criado há 20 anos, o PELD gera informações que incluem longas séries temporais de dados sobre os ecossistemas e sua biota associada que são de extrema relevância para o Brasil, conhecido por ser o país mais megadiverso do mundo, abrigando em seu território cerca de um quarto da biodiversidade conhecida de todo o planeta.

Contando com um destaque orçamentário específico no Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal desde 2000, o PELD é executado pelo CNPq e conta com apoio financeiro do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e de onze Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa.

Atualmente, a rede PELD conta com 33 sítios de pesquisa distribuídos em diversos ecossistemas brasileiros.

São realizadas periodicamente ações de acompanhamento e avaliação dos projetos de pesquisa e do Programa, visando à eficiência da gestão do conhecimento gerado, assim como o constante aperfeiçoamento desta importante iniciativa.

SERVIÇO

Solenidade comemorativa dos 20 anos do PELD

Dia: 16 de maio de 2017

Horário: 9h30

Local: Auditório do CNPq ¿ SHIS QI 01 Ed. Santos Dumont Lago Sul ¿ Brasília/DF

Mais informações: imprensa@cnpq.br

Coordenação de Comunicação Social do CNPq

-

Qua, 10 Mai 2017 12:59:00 -0300

PELD 20 Anos - Rede Abrolhos realiza Exposição Interativa no Aniversário do PARNAMAR Abrolhos

A Rede Abrolhos prestigiou as comemorações dos 34 anos de criação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, levando até o sul da Bahia uma exposição sobre os ecossistemas recifais da região. Entre 17 e 21 de abril de 2017, a população da cidade de Caravelas e de vilarejos vizinhos conferiu parte dos resultados das pesquisas desenvolvidas pela Rede no Banco dos Abrolhos.

A Rede é um grupo de pesquisa contemplado pelo Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e conta com pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e de nove universidades brasileiras (UFES, URFJ, UFPE, UFRRJ, UNIFESP, UFABC, UFF, USP e UENF).

As pesquisas realizadas pela Rede Abrolhos contam com o apoio financeiro das principais agências públicas de fomento: além do CNPq, CAPES, FAPERJ e FAPES. A Rede executa, ainda, recursos da ANP/Brasoil por meio de projetos de Pesquisa & Desenvolvimento.

Idealizada pelo pesquisador associado do JBRJ Fernando Moraes, a exposição destaca aspectos da biodiversidade e das formações coralíneas, que foram apresentadas para crianças, jovens e adultos através de mostras de exemplares da fauna e flora marinha, fotografias ampliadas e equipamentos científicos. Ela faz parte do planejamento estratégico traçado na segunda fase de execução do PELD Abrolhos (2017-2019). Com isso, contribui-se também para o desenvolvimento de uma consciência ambiental na população em prol do uso sustentável e da conservação dos recursos naturais do maior complexo coralíneo do Atlântico Sul.

"As atividades desenvolvidas em abril de 2017 tiveram a finalidade de envolver a população local e promover uma valorização das iniciativas que visem o cumprimento dos objetivos de criação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, como a geração de conhecimento e educação, o turismo sustentável e a contribuição em manter peixes e outras espécies protegidas, beneficiando inclusive a pesca nas regiões adjacentes à Unidade de Conservação", destacou o analista ambiental do ICMBio Fernando Repinaldo, diretor do PARNAMAR Abrolhos. "Nesse sentido, a geração de conhecimentos é uma das atividades notáveis realizadas na região dos Abrolhos, que abriga a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul. Contar com a participação da Rede Abrolhos em atividades socioeducativas e culturais realizadas junto à comunidade pesqueira, o público escolar, os moradores e os turistas foi de grande valia para apresentar de forma lúdica e interativa um pouco dos resultados científicos gerados", complementou Repinaldo.

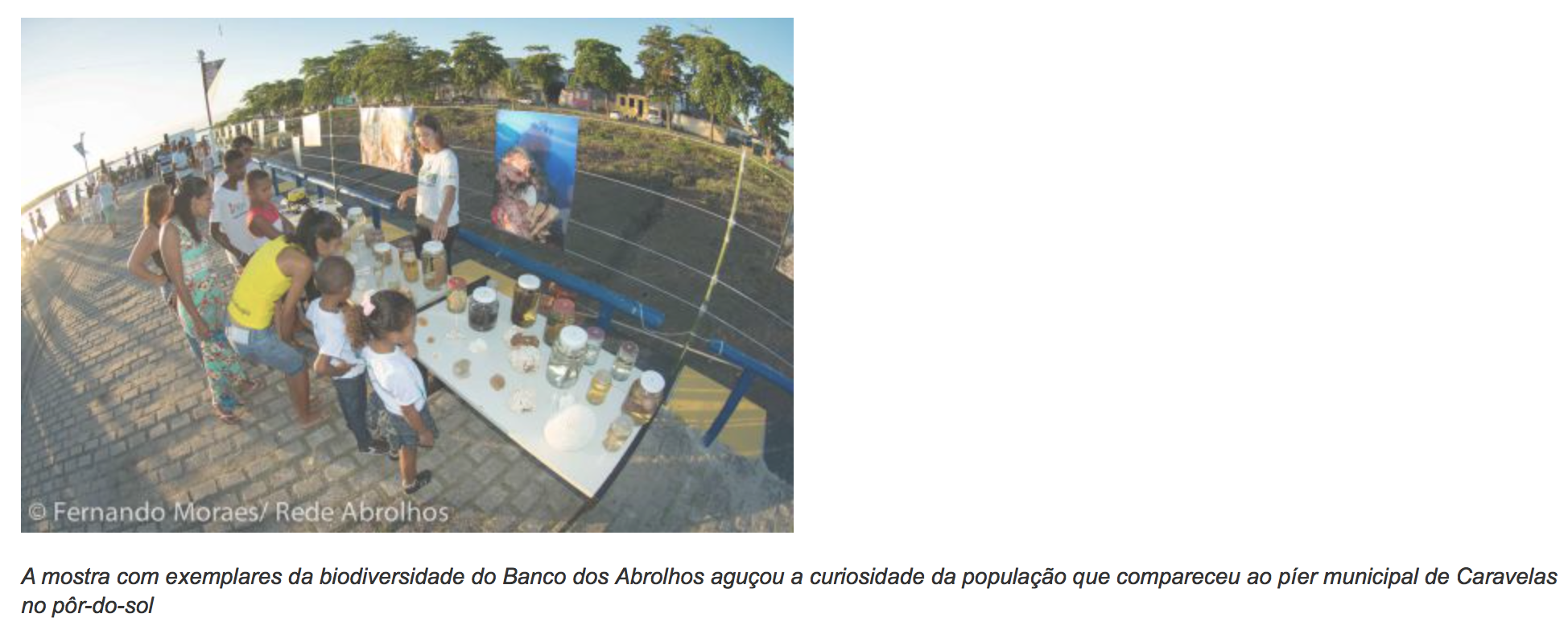

Diversas espécies de algas calcárias, corais, esponjas, crustáceos, moluscos e peixes foram exibidas ao grande público, oportunizando aos cidadãos um contato diferenciado com a vida marinha da região. Todo este material mantido na coleção da Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional-UFRJ, é emprestado regularmente para professores da rede pública e privada de ensino. Dentre estes exemplares, destacaram-se alguns provenientes do monitoramento marinho dos impactos do despejo de rejeitos de minério da SAMARCO no Rio Doce, que foram coletados em abril de 2016 a bordo do Navio de Pesquisas Soloncy Moura, do Ministério do Meio Ambiente. Corais endêmicos, que são encontrados apenas nesta região, assim como rodolitos, nódulos carbonáticos formados majoritariamente por algas calcárias, puderam ser manuseados pelo público, potencializando a fixação das informações passadas pelos pesquisadores, alunos e técnicos presentes.

Uma exposição com 40 fotografias, selecionadas do acervo de mais de 90 mil imagens científicas da Rede Abrolhos, foi produzida especialmente para a ocasião. Ambientes pouco conhecidos, como o maior banco de rodolitos do mundo, as Buracas e os recifes mesofóticos, entre outros, foram apreciados pelo público, que se mostrou bastante receptivo e entusiasmado com a iniciativa. Imagens aéreas e submarinas dos diferentes ambientes que compõem o mosaico recifal da região levaram cores e formas peculiares do sul da Bahia e norte do Espirito Santo para cerca de 1.500 pessoas em diferentes espaços públicos, como a quadra de esportes, a escola estadual de ensino médio e o cais municipal.

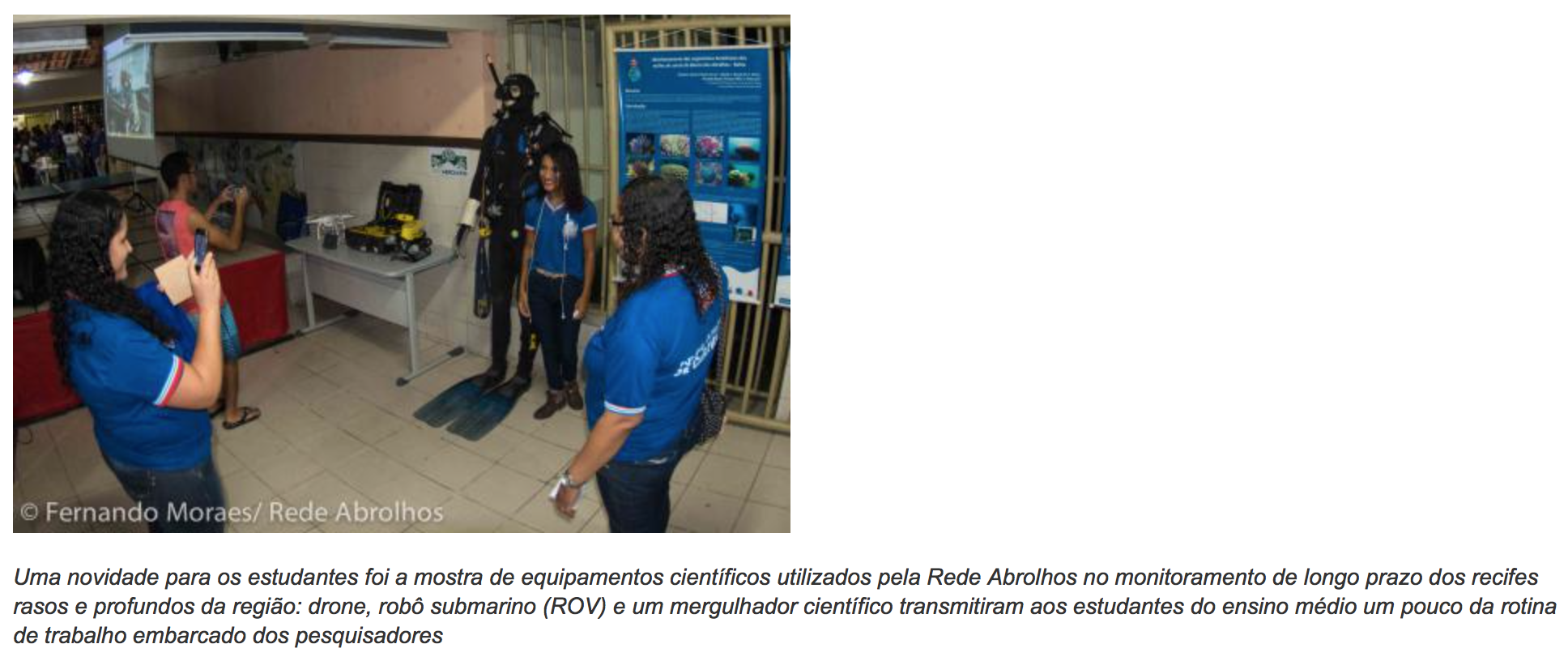

Equipamentos de ponta utilizados para captação de imagens submarinas e aéreas dos recifes rasos e profundos do Banco dos Abrolhos, incluindo um drone e um robô (ROV), foram expostos e aguçaram a curiosidade principalmente dos jovens. Outra atração de destaque foi o mergulhador científico montado sobre um manequim com diversos itens do equipamento dos pesquisadores. Para uma região que tem nas atividades de mergulho uma importante fonte de renda, tanto para pesca como para o turismo, conhecer de perto como um sistema de mergulho autônomo funciona foi enriquecedor.

Coordenação de Comunicação Social do CNPq com informações do JBRJ

-

Ter, 02 Mai 2017 18:53:00 -0300

Conheça os finalistas do FameLab Brasil

Os 11 finalistas da FameLab Brasil foram anunciados nesta terça-feira, 02. Três são bolsistas do CNPq. A final acontecerá no próximo dia 5 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e poderá ser acompanhada pelo público. É preciso fazer a inscrição, com vagas limitadas. O vencedor representará nosso país no FameLab Internacional, que acontece durante o aclamado Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra

Lançado em 2004 pelo Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, o FameLab tem como objetivos promover a aproximação entre cientistas e público em geral e incentivar o desenvolvimento de competências de comunicação entre pesquisadores. Em 2017, a competição acontece pela segunda vez no Brasil, em parceria com o CNPq, a Confap, a Fapesp e o Museu do Amanhã.

Finalistas

- Felipe Lima da Costa - aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFRGS. Filiado à FAPEMA.

- Leonardo Vinicius Monteiro de Assis - doutorando no Instituto de Biociências da USP. Filiado à FAPESP.

- Lívia Sperandio Caetano - integrante do programa de pós-graduação em Ecologia de Ecossistemas da Universidade Vila Velha. Filiada à FAPES.

- Mirian Ayumi Kurauti - aluna de doutorado em Biologia Funcional e Molecular na UNICAMP. Filiada à FAPESP.

- Pamela de Oliveira Pena - aluna de mestrado na USP, atuando nos temas de microbiologia aplicada, clonagem, expressão e purificação de proteínas recombinantes e biologia estrutural. Filiada à FAPESP.

- Paula Maria Moreira Martins - Doutora em Ciências Biológicas pela UNESP e, atualmente, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Filiada à FAPESP.

- Rafael Barros Pereira Pinheiro - doutorando em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela UFMG. Filiado ao CNPq.

- Raquel Caserta - desenvolve pós-doutorado no Instituto Agronômico de Campinas. Filiada ao CNPq.

- Rebeka Tomasin - pós-doutoranda na UFSCAR, com experiência nas áreas de Fisiologia Experimental do Câncer e Metástase. Filiada ao CNPq.

- Renata Callegari Ferrari - doutoranda do Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal da USP. Filiada à FAPESP.

- Sara Malvar Mauá - engenheira, é doutoranda em um programa de cotutela com a University of Pennsylvania (Estados Unidos) e a USP. Filiada à FAPESP.

-

Ter, 02 Mai 2017 14:48:00 -0300

CNPq e Capes oferecem bolsas de doutorado na Alemanha

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em parceria com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) lançam edital para a concessão de bolsas de estudo para doutorado na Alemanha.

O objeto da chamada é formar docentes e pesquisadores de alto nível e consolidar a cooperação científica entre Brasil e Alemanha, em todas as áreas do conhecimento. São oferecidas 30 bolsas pelo CNPq, 30 pela Capes e 20 pelo DAAD para realização de doutorado sanduíche, doutorado pleno, ou de duplo doutorado no exterior.

O programa prevê ainda um curso de alemão, cuja duração será definida de acordo com o nível de proficiência dos candidatos no idioma, área de pesquisa na Alemanha e os pré-requisitos da universidade anfitriã. Além de gratuidade nas mensalidades, os selecionados receberão passagem aérea de ida e volta, auxílio-instalação, auxílio para aquisição de seguro-saúde e auxílio adicional caso morem em cidades consideradas de alto custo.

Para concorrer às bolsas, é preciso: ser cidadão brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no país ter confirmação formal de orientação científica na Alemanha, apresentar o projeto de pesquisa científica (em dois idiomas "português e alemão" ou "português e inglês"), não ter recebido anteriormente bolsa das agências brasileiras para realização de estudos no mesmo nível pretendido, não ter o título de doutor, o Currículo Lattes deve estar atualizado até a data da inscrição, ter mestrado, entre outros.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelo candidato, exclusivamente via internet por meio da Plataforma Integrada Carlos Chagas, até as 23h59min do dia 08 de junho de 2017, horário oficial de Brasília, mediante o preenchimento do formulário de proposta online, disponível em: http://carloschagas.cnpq.br.

Acesse aqui o edital e saiba mais.

Coordenação de Comunicação Social do CNPq

-

Qua, 26 Abr 2017 17:09:00 -0300

Inpe vai usar computador de bordo feito em universidade para monitorar meio ambiente

Chamado OpenOBC, equipamento construído por estudante da Universidade Federal do Ceará alia baixo custo e alta confiabilidade e vai ser integrado a cubesats da Constelação de Nanossatélites para Coleta de Dados Ambientais.

Um computador de bordo desenvolvido na Universidade Federal do Ceará (UFC) será integrado a um projeto de coleta de dados ambientais por meio de cubesats do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Com baixo custo e alta confiabilidade, o equipamento, chamado Open OBC, é usado para controlar satélites de pequeno porte e fará parte da Constelação de Nanossatélites para Coleta de Dados Ambientais (Conasat), uma iniciativa do Centro Regional do Nordeste (CRN) do Inpe, que conta com a participação de bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A peça foi projetada para ser compatível com plataformas de cubesats - satélites com 10 centímetros de altura e até 1,33 quilo de massa - e tem padrão de hardware e software abertos. Cabe ao computador de bordo processar as informações recebidas, além dos dados gerados pelos outros subsistemas do dispositivo. Ele também organiza os dados obtidos pelos diversos sensores instalados no aparato, gerencia e comanda a carga útil; e trata as telemetrias a serem enviadas para a Terra e os telecomandos recebidos pelo satélite.

"O OpenOBC é diretamente responsável pelo sucesso da missão. Ele foi desenvolvido para ser o mais robusto possível, mas obedecendo às restrições para projetos do padrão cubesat", explica o professor do Departamento de Engenharia de Teleinformática da UFC, João Cesar Moura Mota, Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq.

Uma das vantagens do computador de bordo, desenvolvido ao longo de 18 meses, é o baixo custo e a alta confiabilidade. Mesmo com a importação de componentes para a confecção da placa de circuito impressa, o custo é reduzido por ser manufaturada no Brasil - o preço final fica em cerca de US$ 70, enquanto no mercado a mesma peça custa mais de US$ 100.

"Foi possível reduzir o custo pelo fato de o processador possuir algumas características de tolerância a falhas e, com isso, economizamos com componentes externos que realizam essas mesmas funções", afirma o engenheiro de teleinformática David Mota, que baseou sua tese de mestrado na UFC na construção do OpenOBC.

O computador de bordo já foi eletronicamente testado e está apto à incorporação com os demais subsistemas dos cubesats integrantes do projeto Conasat que serão lançados ao espaço no futuro.

"Fico feliz em saber que um equipamento que desenvolvi vai estar em um satélite. Espero, de alguma forma, estar contribuindo para o crescimento tecnológico do Ceará e do Brasil", diz David Mota.

Oportunidade de capacitação

A iniciativa Conasat tem um diferencial: a parceria com universidades federais próximas ao CRN, notadamente a do Rio Grande do Norte (UFRN), além da UFC. O OpenOBC é fruto direto dessa ação. Entre os objetivos estão a formação de recursos humanos em áreas estratégicas para o setor espacial - especialmente para aplicações voltadas ao Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais (SBCDA)."Nas universidades, temos as mais diversificadas competências e talentos que são necessários para dominar as tecnologias críticas e de acesso restrito, imprescindíveis ao desenvolvimento de sistemas espaciais completos. Com essas parcerias, buscamos fomentar a formação, a captação e a desejável fixação de especialistas qualificados para dinamizar as atividades espaciais no nosso país", ressaltou o chefe do CRN, Manoel Carvalho.

Além do computador de bordo, outros dois equipamentos para cubesats foram desenvolvidos no âmbito do Conasat: o transponder DCS, construído por meio de uma colaboração entre o CRN/Inpe e a UFRN, e um transmissor para plataformas automáticas de coleta de dados ambientais (PCDs) construído por professores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).

Coleta de dados ambientais

O uso de satélites para o monitoramento de dados do meio ambiente é uma necessidade que vem sendo suprida pelo Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais (SBCDA) desde 1993, quando entrou em órbita o primeiro equipamento projetado e construído no Brasil, o SDC-1. Atualmente, o sistema é composto por três satélites, duas estações de controle e recepção, boias oceanográficas e cerca de 800 PCDs espalhadas por todo o território nacional.Todo esse sistema tem sido usado em diversas áreas, principalmente no monitoramento de bacias hidrográficas, na previsão meteorológica e climática, nos estudos de correntes oceânicas e da química da atmosfera, nas análises dos níveis de poluição e no prognóstico e mitigação de desastres naturais.

Com informações do MCTIC

-

Seg, 10 Abr 2017 15:29:00 -0300

PELD 20 ANOS - Pesquisa de sítio do PELD é tema de volume especial do periódico Marine Biology Research

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) publicaram resultados integrados de 20 anos de estudo sobre o ecossistema do Estuário da Lagoa dos Patos (ELPA), situado no litoral do Rio Grande do Sul, em uma edição especial do Marine Biology Research, periódico internacional de pesquisas na área da biologia marinha. O grupo integra a equipe do sítio ELPA, que vem sendo apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desde a sua concepção em 1997, por meio do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD).Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) publicaram resultados integrados de 20 anos de estudo sobre o ecossistema do Estuário da Lagoa dos Patos (ELPA), situado no litoral do Rio Grande do Sul, em uma edição especial do Marine Biology Research, periódico internacional de pesquisas na área da biologia marinha.

O grupo integra a equipe do sítio ELPA, que vem sendo apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desde a sua concepção em 1997, por meio do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD).

O apoio contínuo à pesquisa permitiu um avanço significativo do conhecimento sobre a variabilidade da biota e as funções e processos do ecossistema. O sítio ELPA, a partir da articulação com sociedade civil e órgãos ambientais, vem contribuindo para a conservação e manejo sustentável do estuário e áreas costeiras adjacentes.

A série de artigos apresentada no periódico - 10 artigos originais e um artigo de revisão - aponta "a importância dos dados ambientais de longo prazo na descrição das mudanças no ecossistema, o monitoramento robusto dos ciclos e tendências e a avaliação adequada para estratégias de conservação", como descrevem os editores convidados Clarisse Odebrecht, Eduardo Resende Secchi, Paulo Cesar Abreu e José Henrique Muelbert e o editor do Jornal, Franz Uiblein, no editorial que introduz o volume temático.

Esse monitoramento é especialmente importante para o ELPA, pois é uma região onde a pesca é uma das atividades econômicas mais importantes, sendo, também, um dos principais fatores de mudança ambiental em seu ecossistema. Os estudos relatados nos artigos avaliam, dentre outros pontos, os efeitos da pesca sobre a abundância e dinâmica populacional das espécies exploradas e espécies protegidas no Estuário e na costa marinha adjacente.

O Sítio ELPA

A escolha do Estuário da Lagoa dos Patos e Costa Marinha Adjacente como objeto de estudo está relacionada a suas características ecológicas diversas, alta produtividade biológica e importância das atividades portuárias e industriais nessa região, localizada no extremo sul do país, área estratégica para o MERCOSUL. Além disso, já havia o registro de dados e informações ambientais desde o final do século XIX.

Imagem de Satélite da Lagoa dos Patos

Os resultados dos estudos realizados desde 1979 no Sítio ELPA, em conjunto com as análises dos 18 anos, no âmbito do PELD, segundo Clarisse Odebrecht, professora da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e uma das pesquisadores do sítio, fornecem séries de dados de quase 40 anos sobre seus componentes bióticos e abióticos da região. Essa extensa base de informação é única em estuários no Brasil, e revela dois pontos de fundamental importância sobre o funcionamento ecológico desse ambiente: uma grande variabilidade ao longo do tempo - exercendo funções determinantes em todos os aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos - e a importância dos impactos naturais e da ação do homem, gerando mudanças significativas na ecologia do ELPA.

Uma das avaliações resultantes dos estudos é a influência das variações hidrológicas - chuvas e ventos - nas condições físicas e químicas da coluna de água e da dinâmica dos sedimentos no Estuário. A ecologia do ELPA é condicionada, primariamente, por essas variações que podem ser afetadas por diversos fatores tais como eventos naturais esporádicos e imprevisíveis, mas episódicos - o El Niño, por exemplo - e fortes tempestades que afetam esta região.

Nas últimas quatro décadas, foi demonstrado que essas variações, além de ações humanas como obras de dragagens e pesca descontrolada, desequilibram a estrutura e alteram a dinâmica de populações e comunidades do bentos, plâncton, nécton e a distribuição dos habitats submersos e emersos no Estuário.

Na fase quente do El Niño, por exemplo, o bloqueio das frentes causa um aumento nas taxas de precipitação e uma extensão do período de chuvas com dominância de ventos de nordeste, condição na qual a salinização das águas fica restrita à área da desembocadura trazendo impactos importantes como a quebra na safra de camarão e suas consequências socioeconômicas, além de alterações na composição da flora e fauna do estuário. Além disso, sedimentos em suspensão, nutrientes e componentes biológicos são transportados para a zona costeira e alteram a produção desse ambiente. Por outro lado, a produção de arroz inundado se beneficia com a não salinização das águas utilizadas para irrigação das lavouras. No caso de eventos de La Niña, a situação é oposta, com diminuição na precipitação pluviométrica e na descarga de água doce.

O professor da FURG e bolsista de Produtividade em Pesquisa 1B do CNPq Paulo Cesar Abreu, também do ELPA, explica que a maior quantidade de chuvas na região em anos de El Niño, até um valor limite de aproximadamente 1.500 mm de chuva por ano, leva a um aumento da biomassa de fitoplâncton. Já valores mais altos de chuva não permitem o acúmulo da biomassa de fitoplâncton no estuário, a qual é transportada para a região costeira. Por outro lado, as maiores chuvas, com consequente exportação de sedimentos da Lagoa dos Patos para a região costeira, contribuem para uma mudança significativa na comunidade do fitoplâncton na praia do Cassino, na costa marinha adjacente. Esses resultados indicam que mudanças na hidrodinâmica no ELPA representam o mecanismo mais importante no controle das florações de fitoplâncton nesse ambiente.

Similarmente, variações interanuais e interdecadais de plantas e macroalgas bentônicas do ELP são explicadas em geral pela variabilidade climática de larga escala. As maiores abundâncias históricas foram observadas nos verões do início da década de 80 (1981/1982), 90 (1991/1992) e em 2011. Os resultados de longo prazo (1999 até 2016) indicam que as áreas de plantas como as fanerógamas submersas do Estuário estão ameaçadas, indicando uma possível modificação do estado de equilíbrio ecológico do estuário. Como consequência dessa situação, mesmo com os recentes aumentos nas concentrações de nutrientes reportados pelos estudos, poderia ocorrer uma menor retenção dos nutrientes nas áreas rasas, com possíveis reflexos na produção secundária e na capacidade de sequestro de carbono destas áreas.

Todas essas mudanças modulam a composição das espécies de peixes da região, com alterações na abundância relativa e diversidade, inclusive as espécies de importância comercial e que, há muitas gerações, sustentam a pesca artesanal no estuário. Entre elas, destaca-se a tainha em suas fases de recrutamento e agregação reprodutiva, bem como a captura do camarão rosa. A alteração na entrada de ovos e larvas, que se reflete no número de organismos juvenis e adultos no estuário, devido a eventos como El Niño, influencia as pescarias de espécies comercialmente importantes, afetando a comunidade de pescadores artesanais que atuam nesta região há muitas gerações.

Lagoa dos Patos

"Deve-se ressaltar que a disponibilidade de recursos pesqueiros como a corvina, miragaia e bagres marinhos para a pesca artesanal no estuário também é afetada pela sobrepesca destas espécies nas pescarias industriais na plataforma continental adjacente", complemente José Henrique Muelbert, também professor da FURG e membro do sítio ELPA.

Portanto, é importante avaliar as possíveis alterações na dinâmica populacional e o atual estado de explotação dessas espécies, cujos juvenis e subadultos utilizam o estuário. Essas e outras espécies de peixes são presas de mamíferos marinhos, como o leões-marinhos, a toninha e, especialmente, a população de botos, residente do ELPA, e de aves aquáticas que utilizam o estuário para reprodução ou durante a migração. "Supõe-se, portanto, que o padrão de distribuição desses predadores também seja influenciado pelas variações hidrológicas. Além disso, é possível que a redução na disponibilidade de presas preferenciais possa, em longo prazo, afetar negativamente a dinâmica populacional (taxas reprodutivas e de sobrevivência) dos botos e de aves que dependem do ELP, causando um declínio nas suas abundâncias" finaliza Eduardo Secchi, professor da FURG e bolsista de Produtividade em Pesquisa 1D do CNPq.

Como consequência desses estudos, tem-se, hoje, informações sólidas que auxiliam em políticas de conservação da biodiversidade e desenvolvimento regional sustentável. Os resultados sobre a ocupação espacial dos diferentes estágios de vida dos peixes como a corvina, contribuem para aprimorar modelos de conservação em estuários. José Henrique Muelbert explica que a maioria dos modelos atuais de conservação estuarina não inclui a dinâmica espacial destes ambientes. "Utilizando larvas de peixes como 'proxies' desta dinâmica, foi possível aprimorar modelos de conservação estuarina através da identificação do habitat essencial de peixes e da incorporação desta informação no planejamento da conservação espacial de estuários. Ainda, a partir da identificação de áreas preferenciais de distribuição de mamíferos marinhos (botos) no ELPA e a sua sobreposição com a atividade pesqueira, foi possível propor a criação de uma área de exclusão de pesca visando a conservação de sua população no ELPA", informa Eduardo Secchi.

Essa proposta resultou na inclusão de um item de Instrução Normativa Interministerial (INI 12/2012) que ordena a atividade pesqueira de emalhe nas regiões sul e sudeste do Brasil. A participação ativa de membros da equipe em reuniões e workshops propiciaram a inclusão de duas espécies de tainha (Mugil liza e Mugil curema) na lista de espécies ameaçadas de extinção da IUCN Red List of Threatened Species.

Além disso, o grupo tem promovido atividades de extensão junto às escolas da rede publica do município de Rio Grande, com boa repercussão. Dentre elas, destacam-se duas iniciativa com o objetivo de estimular os alunos a observarem os ecossistemas costeiros da região, sua fauna e flora, com ênfase nos mamíferos e tartarugas marinhas e seus problemas de conservação: o grupo "Parceiros do Mar" e "Universidade e Comunidade: uma proposta de integração dos saberes científicos e tradicionais sobre a ecologia do estuário da Lagoa dos Patos e comunidades pesqueiras".

Formação de recursos humanos e produção científica

Desde o início das atividades no ano de 1998, o PELD-ELPA contou com uma equipe de no total vinte pesquisadores docentes e sete em pós-doutoramento, responsável pela formação de alunos de doutorado (58), mestrado (112), graduação (60) e em nível de especialização (16). Essa equipe, juntamente com os técnicos foram responsáveis pela produção de artigos científicos publicados em periódicos especializados (291), Livros (9) e capítulos em livros (51) além de outras produções técnicas (34) e videos para divulgação do conhecimento (8).

"A participação de bolsistas e alunos tem sido fundamental para o avanço de conhecimento obtido no ELPA. Por um lado, essa participação traz benefícios mútuos, ainda que haja o risco da descontinuidade, pois a presença de alunos é temporária e nem sempre garantida", pondera Eduardo Secchi. Para ele, a institucionalização do PELD-ELPA representa uma perspectiva que solucionaria o problema da temporariedade em um programa de longa duração, mas requer a participação de um número maior de técnicos da Instituição.

Coordenação de Comunicação Social do CNPq

-

Ter, 04 Abr 2017 16:23:00 -0300

Tecnologia desenvolvida na Unicamp permite substituir a sílica ativa na construção civil

Pesquisadores da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp desenvolveram um processo capaz de obter partículas semi-amorfas de sílica, que pode substituir a sílica ativa na produção de concreto para a construção civil. A tecnologia foi recentemente licenciada e surge como uma opção que pode trazer ganhos econômicos para o setor, uma vez que se observa um crescimento no valor da sílica ativa, além de possibilitar maior controle das propriedades, em comparação com a sílica ativa.

"A aplicação destas partículas semi-amorfas de sílica é inédita na substituição da sílica ativa como aditivo de concreto de alto desempenho para construção civil", revela o professor e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, Carlos Kenichi Suzuki, da FEM, que é o responsável pelo desenvolvimento da tecnologia. O docente conta ainda que, ao possibilitar a substituição da sílica ativa por sílica semi-amorfas, a tecnologia apresenta uma série de outros benefícios, nos quais se destacam a maior segurança, durabilidade, maior trabalhabilidade, menor calor de hidratação, menor permeabilidade e a economia no custo do cimento.

"A sílica ativa sofre com aglomeração, e uma vez que esta acontece, sua reatividade é significativamente reduzida. A presente tecnologia de produção de partículas semi-amorfas apresenta um efeito com muito menor propensão a se aglomerar. O segundo ponto positivo é que a solubilidade é aumentada em comparação com partículas de sílica cristalina maior, reagindo com outros componentes em meio aquoso, aumentando a resistência mecânica do concreto e diminuindo o tempo de cura", aponta Suzuki.

"Conseguimos, por exemplo, ter uma reprodutibilidade muito boa na produção delas, controlando o tamanho, grau de amorfização e propriedades químicas, que vão, em última instância, garantir uma estabilidade maior na aplicação", completa Murilo Ferreira Marques dos Santos, que participou do desenvolvimento do processo durante sua dissertação de mestrado em Engenharia de Materiais, na Unicamp, e atua também na empresa BMRC, que licenciou a tecnologia. Atualmente Murilo é bolsista de Doutorado do CNPq. Também participaram do desenvolvimento da tecnologia Eric Fujiwara, docente da FEM e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, e Egont Schenkel, aluno desta mesma Faculdade e bolsista de doutorado do CNPq.

Santos conta que a principal motivação para o licenciamento do processo surgiu a partir de demandas de clientes, que já vinham utilizando a sílica - mais precisamente, o quartzo - embora sem muitos resultados promissores. "A empresa já trabalhava com moagem de minerais (especialmente areia de quartzo) para a indústria cerâmica. Pensamos em quais outros mercados poderíamos atacar, de forma inovadora. Vimos que alguns clientes usavam o pó de quartzo para aplicações em concreteira, embora de maneira insipiente (as partículas eram muito maiores, o que prejudica os benefícios na aplicação) e pensamos que essa seria uma oportunidade", lembra.

A tecnologia ainda está sendo testada pela empresa. Um dos motivos para a tecnologia ainda não ter sido inserida no mercado se deve ao fato do setor de construção civil, que sofre com escândalos de corrupção e com a crise econômica, estar em um período de declínio no país. 'Estamos ainda finalizando os testes de aplicação e prova de conceito. Esses testes são importantes para entendermos como agem as partículas. Sem este entendimento, não podemos ajudar nossos clientes a utilizá-las e isso é muito problemático. A segunda razão é que o mercado de construção (especialmente grandes obras), deu uma sensível desaquecida no último ano. Isso fez com que o preço dos insumos caísse, derrubando também o interesse dos clientes para buscar novas alternativas", aponta.

Sobre a atuação da Agência de Inovação Inova Unicamp, Santos teve a possibilidade de avaliá-la tanto do ponto de vista do inventor, como do da empresa. "O apoio da Inova foi excelente em todas as etapas. Os profissionais da Agência elaboraram a redação final da patente, o que ajudou bastante. Além disso, estão sempre dispostos a ter uma certa flexibilidade nos termos do licenciamento, o que é excelente para qualquer empresa", defende. O professor Suzuki também endossa essa fala, frisando a excelência da Agência em todos os processos que envolvem a proteção e a transferência de tecnologias. "O trabalho da Inova na colaboração e no acompanhamento contínuo de todo o processo de submissão ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e licenciamento tem sido magnífico", diz.

"A área de Parcerias da Inova mantém profissionais aptos a negociar e entender o processo de inovação na empresa. Dessa forma, nosso trabalho é entender todas as etapas de desenvolvimento da tecnologia e outras atividades desenvolvidas pela empresa até que uma tecnologia se torne inovação", completa Iara Ferreira, diretoria de Parcerias da Agência, sobre os esforços empreendidos para estreitar o relacionamento entre empresa e universidade.

Sobre a BMRC

A empresa foi fundada em 1999, com o propósito de atender a demanda de reciclagem de fibra de vidro de uma empresa multinacional de Rio Claro. Aos poucos, a empresa entrou no segmento de beneficiamento de matérias primas para a indústria cerâmica do polo de Santa Gertrudes - SP. Também atua no desenvolvimento e processamento de outros materiais para atender os mais variados mercados, estudando e formando parcerias com fornecedores do setor mineral e no desenvolvimento de serviços na área de moagem, britagem e reciclagem.

Atualmente, a BMRC é responsável por aproximadamente 15% do volume de quartzo beneficiado no Brasil para a indústria cerâmica de revestimentos, fornecendo para este mercado outros materiais não metálicos, como o diopsídio. Além do mercado cerâmico, a BMRC está presente em outros mercados, como fornecimento de quartzo para tintas e abrasivos, em vários estados da região sul e sudeste (atualmente fornecendo para todo o estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina).

Patente BR 10 2015 031934 7

Fonte: UNICAMP

-

Seg, 03 Abr 2017 11:19:00 -0300

Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração completa 20 anos

Com 33 sítios distribuídos nos diversos biomas do país, o Programa Ecológico de Longa Duração (PELD) completa 20 anos de existência em 2017, comprovando que a sua criação mostrou-se essencial no processo de consolidação dos estudos ecológicos brasileiros. O PELD foi inicialmente concebido como um subprograma do Programa Integrado de Ecologia/PIE, o qual envolvia vários órgãos federais. A proposta do PIE foi rapidamente abraçada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à época presidido pelo Professor José Galizia Tundisi.Com 33 sítios distribuídos nos diversos biomas do país, o Programa Ecológico de Longa Duração (PELD) completa 20 anos de existência em 2017, comprovando que a sua criação mostrou-se essencial no processo de consolidação dos estudos ecológicos brasileiros

O PELD foi inicialmente concebido como um subprograma do Programa Integrado de Ecologia/PIE, o qual envolvia vários órgãos federais. A proposta do PIE foi rapidamente abraçada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à época presidido pelo Professor José Galizia Tundisi. Ele comentou o processo de criação do PELD:

'O programa foi criado considerando a experiência do LTER - Long Term Ecological Research, que já funcionava há alguns anos. Avaliamos que era válido e importante ter um programa desta magnitude no Brasil. Houve avanços consideráveis nos últimos 20 anos: metodologia avançada, capacitação de estudantes em mestrado e doutorado, inúmeras publicações internacionais e uma compreensão cientifica mais abrangente e sistêmica sobre diferentes ecossistemas e biota neotropical. Portanto, houve avanços metodológicos e de abordagem significativos".

A primeira Chamada pública para apoio a projetos no âmbito do PELD foi lançada em 1997. Em 2000, o programa passou a integrar o Plano Plurianual de Governo ¿ PPA, o que pôde assegurar a sua continuidade. Desde então o CNPq vem promovendo a manutenção da rede PELD e executando a Avaliação e Acompanhamento do programa, organizando atividades e encontros periódicos que possibilitam o compartilhamento de dados e conhecimentos gerados nos sítios. O CNPq também foi responsável, em 2001, 2009, 2012 e 2016, pelo lançamento de chamadas públicas para contratação de projetos, as quais, juntamente com a adesão de algumas FAPs estaduais para o financiamento de novos sítios de referência, conferiram à rede a sua configuração atual.

Recentemente, uma nova seleção foi divulgada, com os sítios contemplados pela chamada pública de 2016.

O PELD, em linhas gerais, trata-se de um esforço estratégico para a organização de uma rede de sítios permanentes de referência para a pesquisa científica no tema de Ecologia de Ecossistemas, com a colaboração de cientistas e estudantes de diversas áreas correlatas, concentrados em uma agenda de pesquisa comum.

Estudos de longa duração precisam ser desenvolvidos para a investigação de processos e fenômenos cujas explicações somente podem ser percebidas e entendidas após longos períodos de medição (geralmente não inferiores a 10 anos). Assim, são pesquisas fundamentais para a compreensão de fenômenos como a perda da biodiversidade ou o aquecimento global, por exemplo, ou para analisar efeitos e impactos de eventos raros ou episódicos como inundações, secas, incêndios, pestes e chuva ácida, para formular e comprovar hipóteses e conceitos ecológicos, bem como avaliar o efeito da introdução de Organismos Geneticamente Modificados ou de espécies invasoras exóticas.

O próprio professor Tundisi avalia o programa atualmente, afirmando que ele hoje está consolidado e bem fundamentado com equipes competentes e de nível internacional. "É uma referência em Ecologia no Brasil e exterior e os próximos passos devem incluir maior integração entre os programas, intercambio mais intenso de alunos de pós-graduação, visitas sabáticas de seis meses a um ano entre os professores do programa e lançamento de uma publicação on line para maior difusão dos trabalhos científicos, além da organização de uma cartilha para escolas com uma síntese do programa".

Critérios de seleção

A seleção dos sítios de referência delimitados pelo programa obedeceu a alguns critérios de seleção, entre eles a representatividade para fins de conservação, a distribuição geográfica e diversidade de biomas, a existência de uma infraestrutura prévia - recursos humanos, equipamentos, acessibilidade, disponibilidade de informação científica -, vinculação institucional, a capacidade de executar e garantir a continuidade de investigações ecológicas de longa duração e a possibilidade de experimentação no local, que não é excludente mas fortemente desejável.Diversos ecossistemas brasileiros têm se beneficiado com o programa, principalmente quanto à caracterização básica da biodiversidade, tendo havido uma ampliação considerável no conhecimento da flora e da fauna de áreas que abrigam sítios PELD. O professor Marcelo Morales, diretor do CNPq, é um entusiasta do PELD:

"O Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração representa uma iniciativa pioneira no país, com uma rede de 33 sítios distribuídos nos diversos biomas do país, contribuindo para formação de recursos humanos e consolidação da pesquisa em Ecologia no Brasil. O PELD se destaca por disponibilizar informação relevante para a gestão ambientalmente sustentável dos ecossistemas e colabora para que o Brasil possa cumprir acordos internacionais para a Biodiversidade, sendo um dos mais importantes na área, as conhecidas¿Metas de Aichi¿. O CNPq, CAPES, CONFAP e Fundo Newton se orgulham de estar fomentando esse importante Programa estratégico."

Vale lembrar que o PELD brasileiro é, desde 1998, membro da International Long Term Ecological Research/ Rede Internacional de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (ILTER), cuja finalidade é a de "aumentar a compreensão sobre ecossistemas globais e propor soluções para problemas ambientais atuais e futuros", a partir de uma visão de mundo em que a ciência "ajuda a prevenir e solucionar problemas ambientais e sócio-ecológicos", congregando 40 países-membros e suas redes nacionais de pesquisa.

Ao longo do ano, faremos uma série de reportagens mostrando um pouco do trabalho dos sítios e seus principais resultados.

Coordenação de Comunicação Social do CNPq

-

Seg, 27 Mar 2017 08:50:00 -0300

Herbário Virtual Reflora resgata espécimes da flora brasileira

Herbário Virtual financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) disponibiliza mais de 2 milhões de espécimes vegetais com acesso público. Resultado do programa Reflora, do CNPq, o herbário conta com imagens provenientes do repatriamento de oito herbários estrangeiros (Royal Botanic Gardens, Kew; Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris; Royal Botanic Garden Edinburgh; Missouri Botanical Garden; The New York Botanical Garden; Swedish Museum of Natural History; Smithsonian Institution e Natural History Museum of Vienna) e com a parceria de diversos herbários nacionais, incluindo o do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Herbário RB). São 2.361.067 imagens, sendo 959.392 provenientes do repatriamento.

O programa Reflora foi uma iniciativa do CNPq pensada a partir da reivindicação da comunidade científica da área de botânica, tendo como principal objetivo o repatriamento dos espécimes da flora brasileira coletados nos séculos 18, 19 e parte do século 20 (até 1970) e depositados em herbários estrangeiros. O programa contou com o apoio de fontes financiadoras brasileiras: FNDCT/MCTI, CNPq, CAPES, Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e de empresas privadas - Natura S.A., o Instituto Vale e, mais recentemente, o Fundo Newton, que realizaram investimentos em recursos humanos para a pesquisa e em infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação para a transferência, armazenamento e a disponibilização dos dados online com qualidade no Brasil.

A base física do Herbário Virtual Reflora está instalada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é o responsável pelo recebimento, transcrição e padronização de dados e publicação online das imagens.

O grande diferencial deste sistema é a possibilidade dos taxonomistas realizarem novas determinações online nestas 'exsicatas virtuais'. Este sistema é capaz de fazer buscas direcionadas, indicar possíveis duplicatas, salvar o histórico das determinações, gerar relatórios periódicos com novas determinações para as instituições parceiras, dentre outras funcionalidades.

Os sistemas da Flora do Brasil 2020 e do HV Reflora possuem comunicação direta, funcionando, o primeiro, como o dicionário de nomes para novas determinações e, o segundo, fornecendo imagens que são associadas às espécies da Flora do Brasil 2020. Além disso, todos os pontos de coletas do HV Reflora são exibidos na plataforma da Flora 2020, melhorando assim o conhecimento sobre a distribuição geográfica dos táxons.

As imagens estão disponíveis na página do Herbário Virtual Reflora.

Saiba mais assistindo o vídeo sobre o Reflora!

Coordenação de Comunicação Social do CNPq

-

Seg, 20 Mar 2017 17:21:00 -0300

Ciência sem Fronteiras estreita relação do Brasil com a Alemanha e gera artigo científico de destaque

Fruto dos estudos de doutorado de Diogo Vidal, realizados, em parte, na Alemanha pelo programa Ciência sem Fronteiras, um artigo na área de ecologia química foi publicado em uma das mais conceituadas revistas científicas do mundo, a Angewandte Chemie. Vidal estudou na Universidade Tecnológica de Braunschweig como bolsista de doutorado sanduíche do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O artigo - disponível em http://dx.doi.org/10.1002/anie.201611940 - apresentou o estudo da ecologia química de duas espécies de bactérias, Pseudomonas veronii e Micromonospora echinospora, descrevendo a identificação, síntese e biossíntese de nitrilas inéditas na literatura científica, as quais comprovaram possuir atividade antimicrobiana inibindo o crescimento de culturas de Staphylococcus aureus.

O orientador de Diogo na Alemanha, o Professor Stefan Schulz foi aluno de outro professor alemão, o renomado químico Wittko Francke da Universidade de Hamburgo, atualmente Pesquisador Visitante Especial (PVE) no Brasil, também pelo Ciência sem Fronteiras. O orientador brasileiro do bolsista e coordenador deste projeto PVE/CNPq/CsF, o professor da Universidade Federal do Paraná, Paulo Henrique G. Zarbin, explica que, com essa aproximação, as colaborações com o Prof. Schulz também se tornaram bastante estreitas e reforçou uma parceria antiga entre os dois países. Zarbin é, ainda, bolsista de produtividade 1D do CNPq e membro do comitê gestor do INCT de Semioquímicos na Agricultura, cujo apoio do CNPq foi recentemente renovado pela última chamada.

'Há tempos temos uma parceria bastante produtiva com nosso colega na Alemanha, com intercâmbio entre alunos e docentes, que culminou agora com essa publicação científica de excelência", aponta. "Já enviamos três alunos para a Alemanha para realizar doutorado sanduíche e um quarto está previsto agora para Agosto. Ambos os professores já visitaram várias vezes o Brasil e o Departamento de Química da UFPR e ministraram seminários, cursos e participaram de congressos específicos da área, além de dois alunos que vieram para o Brasil por um período de três semanas", enumera Zarbin.

O professor destaca que essa parceria com os grupos da Alemanha, financiada pelo CNPq, tem gerado resultados importantes. Além do artigo de Diogo Vidal, outros sete já foram publicados, sendo dois deles com bastante destaque, ilustrando a capa das respectivas revistas (European Journal of Organic Chemistry e, mais recentemente, Tetrahedron Letters). Ambos os trabalhos descrevem a identificação de feromônios de insetos e seu emprego como metodologia alternativa para o controle de pragas.

Coordenação de Comunicação Social do CNPq

-

Seg, 13 Mar 2017 09:22:00 -0300

USP produz compostos artificiais com ação antitumoral

Compostos antitumorais, com potencial para uso na fabricação de medicamentos, vêm sendo planejados, sintetizados e estudados no Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP). A pesquisa é coordenada pela Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), Ana Maria da Costa Ferreira, professora titular da USP.Compostos antitumorais, com potencial para uso na fabricação de medicamentos, vêm sendo planejados, sintetizados e estudados no Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP). A pesquisa é coordenada pela Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), Ana Maria da Costa Ferreira, professora titular da USP.

A Professora coordenou e integrou, ainda, vários projetos apoiados pela agência, tais como, Avanços, Benefícios e Riscos da Nanobiotecnologia aplicada à Medicina e Saúde (2009 - 2013); Investigação de modificações oxidativas em proteínas catalisadas por íons metálicos e seus complexos com ligantes inspirados em biomoléculas (2009 - 2012); INCT de processos REDOX em biomedicina (2008 - 2013).

De acordo com os estudos, os compostos são íons complexos que penetram nas células cancerosas e atacam o DNA e as mitocôndrias. No DNA, causam danos oxidativos após se ligarem à sua estrutura. Nas mitocôndrias, as organelas responsáveis pela respiração celular, desacoplam o processo respiratório da síntese da ATP, adenosina trifosfato, o nucleotídeo que armazena a energia das células. O duplo ataque induz a apoptose, morte celular programada, podendo levar à eliminação do tumor.

Essa classe de compostos - que já foi objeto de três pedidos de patentes, depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pela Agência USP de Inovação - vem sendo obtida no contexto de dois Projetos Temáticos apoiados pela FAPESP, coordenados por Ana Maria da Costa Ferreira.

Os dois integram o portfólio de pesquisas do Centro de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina (Redoxoma), um dos 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) apoiados pela FAPESP.

¿Nosso ponto de partida foi a isatina, um metabólito de aminoácidos como o triptofano, encontrado em organismos vegetais, animais e humanos. Esse composto de origem natural foi modificado no laboratório por meio de reações com aminas e, depois, acrescido de íons de metais essenciais, como cobre e zinco, entre outros¿, disse Costa Ferreira à Agência FAPESP.

A isatina já apresenta, ela mesma, reconhecidas atividades antifúngicas, antibacterianas, antivirais e antiproliferativas. As modificações feitas potencializam sua ação e, ao mesmo tempo, criam compostos muito estáveis, capazes de se preservar na corrente sanguínea e penetrar integralmente nas células cancerosas, para onde são atraídos.

"Uma vez no ambiente celular, esses complexos metalizados se ligam ao DNA, danificando-o por meio de mecanismos oxidativos, com a consequente clivagem simples ou dupla das fitas que os constituem. Ao mesmo tempo, induzem a perda do potencial de membrana das mitocôndrias, alterando sua estrutura. O resultado é a apoptose, que não causa processo inflamatório no organismo", descreveu Costa Ferreira.

Buscando entender em profundidade os mecanismos de ação dos compostos, os pesquisadores verificaram que eles são capazes de inibir algumas proteínas muito importantes para a vida das células: a topoisomerase 1B, responsável pela manutenção da topologia do DNA; e as quinases dependentes de ciclinas, uma classe extensa de proteínas que controlam o ciclo celular.

"A topoisomerase 1B corrige o emaranhamento das fitas do DNA. Ela se prende ao DNA; cliva uma das fitas; gira-a para emparelhá-la à outra fita; e a liga de novo. Já as quinases CDK1 e CDK2 regulam diversas fases do ciclo celular. Ao se unirem a essas enzimas, nossos compostos inibem suas atividades, comprometendo o desenvolvimento normal das células", explicou Costa Ferreira.

O fato de os compostos artificialmente metalizados serem mais ativos do que seus precursores orgânicos se deve à polarização elétrica das moléculas, causada pelos íons metálicos. Em solução, a parte positiva (cátion) se separa da negativa (ânion). E, no cátion, o metal apresenta-se unido a um ligante orgânico. Por ser lipofílico, isto é, por apresentar afinidade química com gorduras, o ligante consegue penetrar na membrana celular, e carrega o metal para dentro da célula, desencadeando as ações já descritas.

Esses ligantes orgânicos - que, devido à sua composição e estrutura químicas, são classificados como oxindoliminas - foram planejados com base em compostos já usados em testes clínicos (fases II e III) e aprovados pela FDA (Food and Drug Administration, órgão do governo norte-americano responsável pelo controle dos alimentos e medicamentos) como agentes contra o câncer. A metalização aumenta significativamente sua eficiência. Pois a ligação ou interação com a estrutura do DNA e das proteínas ocorre tanto por meio do metal como do ligante coordenado.

Várias tentativas vêm sendo feitas no IQ-USP no sentido de produzir complexos ainda mais eficazes. "Um deles é um composto semelhante que criamos contendo cobre e platina. Esses dois metais têm atuação muito diferente no interior da célula tumoral. A platina se prende ao DNA, como se fosse uma pinça, dificultando e inibindo sua atuação. Já o cobre consegue clivar o DNA por meio da formação de espécies reativas. Nossa ideia foi combinar a ação de ambos para associar seus efeitos", afirmou Costa Ferreira. O novo composto mostrou-se tão ou mais eficiente do que a cisplatina, metalofármaco já aprovado pela FDA, frente a diversas células tumorais (melanomas e sarcomas).

Outra linha bastante recente de investigação diz respeito à ancoragem dos complexos ativos em nanoestruturas, concebidas como vetores ou agentes transportadores.

"As nanoestruturas facilitam a penetração nas células, possibilitam que quantidades menores da substância ativa sejam utilizadas e promovem sua liberação gradual. Tudo isso contribui para a eventual produção de um fármaco mais eficaz e com menos efeitos colaterais indesejados. Resultados positivos já foram obtidos com nanoestruturas de argila sintética", relatou Costa Ferreira. Estes estudos estão sendo desenvolvidos em colaboração com a pesquisadora Vera Regina Leopoldo Constantino, professora associada do IQ-USP, também Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, e participante do projeto temático em curso.

Coordenação de Comunicação do CNPq com informações da FAPESP

-

Ter, 07 Mar 2017 08:04:00 -0300

CNPq apoia livro sobre organismos aquáticos

As macrófitas aquáticas são organismos que estão presentes em toda massa de água, mesmo em baixa riqueza ou biomassa. Elas são fundamentais para o metabolismo dos ecossistemas, para a ciclagem de nutrientes e fluxo de energia, por exemplo.

Levando em consideração essa premissa, o pesquisador Marcelo Pompêo, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), publicou o livro Monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios tropicais brasileiros pela editora IB/USP. O pesquisador destaca o apoio que recebeu do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) ao longo de suas pesquisas. "Agradeço ao CNPq, uma das principais agências financiadoras de meus estudos e suas consequências, como este livro", salientou.

Pompêo foi bolsista de Pós-Doutorado do CNPq, na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), entre 1996 e 1998, além de ter coordenado e integrado vários projetos apoiados pela agência, tais como o Desenvolvimento de programa de monitoramento e controle do crescimento de macrófitas aquáticas na represa Paiva Castro - Sistema Cantareira (São Paulo) (2008-2012); Programa de monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas no reservatório de Guarapiranga (SP) CNPq (2006-2012); Complexo Billings - Reservatório Urbano Eutrofizado - Subsídios ao Monitoramento e Restauração dos Braços do Rio Grande e Taquacetuba (2006-2011); e Ecologia de Ambientes Alterados: Lagoas de Mineração de Carvão-Aspectos Físicos, Químicos e Biológicos (2002-2004).

O livro organizado pelo pesquisador pretende discutir os aspectos relacionados ao monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios, mas reforça a posição para estendê-los a todo o reservatório e suas comunidades, bem como ao seu entorno, a bacia hidrográfica. Ele está disponível em PDF e pode ser baixado gratuitamente clicando neste link.

Coordenação de Comunicação do CNPq

-

Qui, 02 Mar 2017 09:35:00 -0300

O efeito do desmatamento nas chuvas na Floresta Amazônica

A influência do desmatamento na Amazônia na quantidade de chuva da região é objeto de estudo publicado na revista Nature Climate Change no final de fevereiro deste ano, que contou com comentário do Professor da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Artaxo, referência mundial em mudanças climáticas e bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).A influência do desmatamento na Amazônia na quantidade de chuva da região é objeto de estudo publicado na revista Nature Climate Change no final de fevereiro deste ano, que contou com comentário do Professor da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Artaxo, referência mundial em mudanças climáticas e bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O artigo de Artaxo, assinado em conjunto com Jeffrey Q. Chambers, pesquisador da Universidade da Califórnia (EUA), comentou o estudo Regional dry-season climate changes due to three decades of Amazonian deforestation, de quatro pesquisadores das universidades americanas de Princeton e Miami (Jaya Khanna, David Medvigy, Stephan Fueglistaler e Robert Walko), que analisou o impacto do desmatamento em média escala na quantidade de chuva na região de Rondônia, na Amazônia. "Eles mostram que quando desmatamos uma região de médio porte (parte do estado de Rondônia), a mudança na vegetação altera a circulação e faz chover menos na parte da região correspondente a antes do desmatamento, e chove mais depois da região desmatada", afirma Artaxo. O professor explica que esse "deslocamento" da chuva é um efeito da mudança de rugosidade da superfície que ocorre quando uma região é desmatada. A floresta tem o dossel das árvores que causa um atrito na circulação da atmosfera, enquanto que este atrito é muito menor em uma área de pastagem ou plantação.

O estudo de Jaya Khanna e seus colegas analisou a região onde o Programa LBA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) coleta dados meteorológicos desde a década de 90 e mostrou que, em grandes áreas desmatadas, chove mais de um lado e menos do outro, de acordo com a direção do vento. Essa mudança pode ter consequências sérias para o clima da Terra - e para a agropecuária na região Norte

Analisando informações de satélite e cruzando-as com medições feitas em campo e modelos de computador, Khanna e colegas mostraram que o sudeste de Rondônia está em média 25% mais seco nos meses da estação seca, enquanto o noroeste teve um aumento equivalente nas chuvas nestas últimas três décadas. A chuva concentrou-se depois da área desmatada, ou seja, foi 'encurralada' pela região desmatada.

Segundo os pesquisadores, a devastação foi tão extensa - mais de 50% da floresta amazônica foi devastada em Rondonia nas últimas três décadas - que alterou o próprio mecanismo de precipitação no Estado: no lugar da chuva amazônica tradicional, na qual a umidade é inicialmente trazida do Atlântico e transportada ao longo da floresta e a chuva é reciclada pela evaporação que ocorre nas próprias árvores, modifica-se este regime, onde a precipitação é empurrada pelo vento por sobre a área desmatada e a floresta na sua borda.

Artaxo, eu seu artigo, aponta que esse estudo observou uma mudança de pequenos pontos de desmatamento, na década de 80, para clareiras florestais de tamanho intermediário na década de 2000, o que levantou a hipótese de que essa mudança modificaria as interações floresta-atmosfera, passando de uma condução térmica, sob pequenas clareiras, para serem dinamicamente movidas, sob grandes clareiras associadas a reduções na rugosidade da superfície.

"A produção da chuva ocorre por três razões diferentes: a termodinâmica da atmosfera, o vapor de água e os núcleos de condensação de nuvens. Todos têm que agir conjuntamente para que a chuva aconteça. Quando ocorre o desmatamento, a estratificação da atmosfera se altera, de um regime de condução térmica para um modo mais dinâmico, pela alteração da rugosidade de superfície", explicou o pesquisador, citando que esse efeito não era, em geral, incluído nos modelos climáticos. "Mas agora, com a descoberta do fenômeno, teremos que levar a rugosidade de superfície muito a sério, pois altera a quantidade e a localidade da precipitação", completou.

Paulo Artaxo, atualmente, coordenada uma pesquisa sobre os efeitos no ecossistema amazônico de aerossóis atmosféricos naturais e emitidos em queimadas e aponta as fortes conexões do estudo publicado na Nature com a emissão de aerossóis: "O efeito que eles observaram foi durante a estação seca, quando há muito aerossol na atmosfera devido às queimadas. Portanto, os aerossóis não são os limitantes na produção da chuva nesse caso da estação seca, e os efeitos dinâmicos predominam". O que é preciso saber, agora, segundo ele, é se este efeito também ocorre em outras regiões da Amazônia, tais como o Pará e o Norte do Mato Grosso, da mesma maneira que ocorre em Rondônia.

Para isso, novos estudos observacionais e de modelagem precisam ser feitos para entender o efeito para outras regiões e para a Amazônia como um todo. "A falta de dados meteorológicos na escala necessária na Amazônia é uma limitação importante. Os efeitos da mudança na superfície devido ao desmatamento são regionais até agora, mas a ciência pode mostrar novos aspectos deste fenômeno em escalas diferentes", finaliza Artaxo.

Desmatamento

Segundo Paulo Artaxo, muitos estudos do programa LBA mostram que o desmatamento tem efeitos irreversíveis na escala temporal de algumas décadas. É até possível que parte da mata se recomponha, mas nunca será atingida a biodiversidade e a estrutura do dossel original da floresta em três ou quatro décadas. "Talvez depois de 100 anos, a mata secundária possa se recompor a níveis originais, mas a biodiversidade é fortemente afetada pelo desmatamento, bem como a evaporação de água, a rugosidade do terreno e muitos outros impactos importantes", complementa. Segundo ele, seria necessário reduzir o desmatamento a zero. "O patrimônio valioso da floresta amazônica deve ser preservado por seus serviços ambientais positivos e na mitigação das mudanças climáticas, além da importante perda na biodiversidade", defende.

Paulo Artaxo

Físico, Doutor em Física Atmosférica pela USP, Paulo Artaxo tem uma intensa atuação nacional e internacionalmente em estudos referentes à física aplicada a problemas ambientais, em especial nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerossóis atmosféricos, poluição do ar urbana e outros temas.

Já trabalhou na NASA, nas Universidades de Antuérpia (Bélgica), Lund (Suécia) e Harvard (Estados Unidos) e, atualmente é professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP. Em 2009, foi agraciado com o título de Doutor em Filosofia Honoris Causa pela Universidade de Estocolmo, Suécia.

É membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC), da Academia de Ciências dos países em desenvolvimento (TWAS) e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, além de ser membro do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) e de 7 outros painéis científicos internacionais.

Está, ainda, na coordenação do Programa FAPESP de Mudanças Globais e da Rede CLIMA do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e é representante da comunidade científica no CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).

Já recebeu diversos prêmios e homenagens, incluindo o prêmio de Ciências da Terra da TWAS, o Prêmio Dorothy Stang de Ciências e Humanidades, o prêmio Fissan-Pui-TSI da International Aerosol Research Association e a Ordem do Mérito Científico Nacional, na qualidade de comendador, do Governo Federal, Em 2016, foi agraciado com o Prêmio Almirante Álvaro Alberto do CNPq, em parceria com a Marinha e Fundação Conrad Wessel.

Coordenação de Comunicação Social com informações do Observatório do Clima

-

Qui, 16 Fev 2017 11:24:00 -0200

Esponjas, Recifes e Bancos de Rodolitos: o singular mosaico da foz do Amazonas

As imagens dos recifes da Foz do Amazonas recentemente divulgadas pelo Greenpeace comprovam o que um grupo de pesquisadores brasileiros apontou em artigo publicado há pouco menos de um ano, no qual coletaram novas evidências geofísicas, detalharam identificações de espécies e mapearam um surpreendente sistema recifal na Margem Equatorial do Brasil. O grupo é composto por 39 pesquisadores, incluindo 17 bolsistas de Produtividade em Pesquisa doAs imagens dos recifes da Foz do Amazonas recentemente divulgadas pelo Greenpeace comprovam o que um grupo de pesquisadores brasileiros apontou em artigo publicado há pouco menos de um ano, no qual coletaram novas evidências geofísicas, detalharam identificações de espécies e mapearam um surpreendente sistema recifal na Margem Equatorial do Brasil.

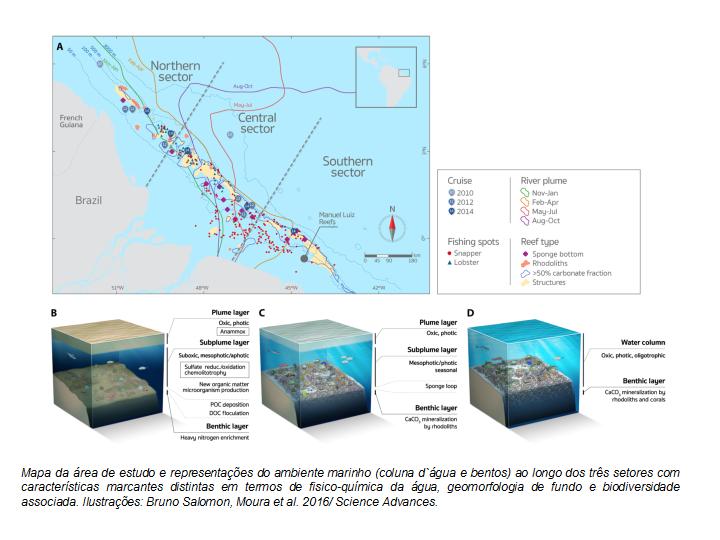

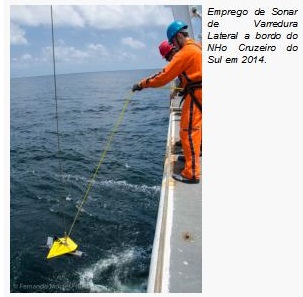

Composto por 39 pesquisadores, incluindo 17 bolsistas de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)[1] -, e com apoio de projeto de pesquisa e desenvolvimento da ANP/Brasoil e da Marinha do Brasil, o grupo relatou o resultado das expedições que realizou na foz do Rio Amazonas, em 2010, 2012 e 2014. No artigo An extensive reef system at the Amazon River mouth, publicado em 22 de abril de 2016 (Moura et al. Science Advances), eles confirmaram a presença de um extenso recife de cerca de 9.500 km² em um gradiente de condições singulares regidas pela pluma do rio ao longo do tempo e do espaço. Assista o vídeo com a rotina de trabalho do grupo durante as expedições.

A importância e apresentação dos seus relatos fez com que o artigo ganhasse uma grande repercussão mundial e, em menos de um ano, atingisse 30 mil acessos na íntegra e 10 mil downloads gratuitos no portal da Science. No convés do navio, as imagens demonstrando a alta vitalidade dos organismos coletados despertaram o interesse da mídia. As ilustrações apresentando um esquema do sistema recifal dividido em setores norte, centro e sul, refletiram, de maneira didática, o mapeamento de ambientes, facilitando a compreensão do grande público.

Histórico

A existência desse sistema havia sido relatada pela primeira vez há mais de 40 anos, em 1975, quando da conclusão do Projeto REMAC (Reconhecimento global da margem continental brasileira), uma cooperação entre o CNPq, a Petrobras, a Marinha do Brasil, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), e o Woods Hole Oceanographic Institution (EUA), iniciada em 1972. Até hoje, o REMAC é considerado o mais extensivo e integrado programa de pesquisas geológicas marinhas já realizado no Brasil e o equivalente marinho do Projeto RADAM (Projeto Radar da Amazônia Os primeiros relatos estão apresentados em dois trabalhos publicados em 1975, ambos com os pesquisadores John D. Milliman e Henyo T. Barreto. Um deles, que conta, também, com o geólogo marinho e oceanógrafo Colin P. Summerhayes, traz o que seria o primeiro mapa dos recifes da região.

Outro relato pioneiro sobre a possível ocorrência de recifes foi feito por Bruce Collette e Klaus Rützler, do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos, que estudaram a fauna associada aos bancos camaroneiros da margem equatorial brasileira. A descoberta de uma rica comunidade de peixes recifais associados a esponjas foi um desdobramento científico inusitado dessa uma campanha de levantamento de estoques pesqueiros.

No entanto, apesar da relevância ecológica e biogeográfica desse ambiente sob a pluma do rio, até 2016 não havia um detalhamento oceanográfico e biológico integrado dos tipos de fundos, o que permitiu a retomada da questão.

Foi quando o trabalho dos 38 brasileiros, além de uma pesquisadora norte-americana (Patricia Yager, Universidade da Georgia), apresentou estimativas da distribuição, do tamanho e da biodiversidade desse sistema recifal, distribuído da Guiana Francesa até o Maranhão. Nele, são listadas 35 espécies de algas, 61 de esponjas e 73 de peixes recifais, compreendendo um importante e integrado registro científico dessa biodiversidade. A coleção de esponjas da expedição americana, depositada na Smithsonian Institution, conta com cerca de uma dúzia de exemplares preservados da região da Foz do Rio Amazonas. O efetivo baixo número de registros tombados na Smithsonian surpreendeu até mesmo o curador da coleção, Dr. Klaus Rützler, que gentilmente cedeu essas informações.

Além disso, foi feito um inédito imageamento acústico do fundo ao longo da Foz do Amazonas, possibilitando mapeamentos que revelaram maiores detalhes do leito marinho, que agora foi filmado e fotografado pelo Greenpeace. "Os dados acústicos obtidos permitiram o mapeamento de estruturas e fundos recifais, incluindo rodolitos. Essa espacialização da informação dos tipos de fundos foi importante para termos uma ideia da extensão e da morfologia dos fundos recifais", explica o pesquisador Alex Bastos (UFES), bolsista de Produtividade do CNPq e um dos autores do artigo.

Próximos passos

As imagens apresentadas pelo Greenpeace no final de janeiro deste ano confirmam os resultados anteriores que demonstraram a existência de um mosaico recifal construído por algas calcárias coralináceas, formando bancos de rodolitos em diferentes estágios de desenvolvimento e sustentando uma comunidade de esponjas que abriga uma rica biodiversidade associada. Os pesquisadores planejam, ainda este ano, uma próxima expedição brasileira para coletar novas amostras geológicas e biológicas e produzir fotos e vídeos durante a estação seca, quando as águas ficam mais claras.

Primeiro autor do artigo, o Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, Rodrigo Moura, explica que "a margem equatorial brasileira é extremamente complexa e ainda requer muito investimento e esforço para que se possa planejar as atividades econômicas sem agredir a biodiversidade e os recursos pesqueiros".

Os Estudos

Os resultados do REMAC e da expedição dos americanos foram publicados em 1975 e 1977, respectivamente. O objetivo do projeto brasileiro era reconhecer as características da plataforma continental do país e assegurar soberania sobre a Zona Econômica Exclusiva do Brasil, enquanto que os americanos visavam dimensionar os estoques camaroneiros da região.

As expedições mais recentes, incluindo dois navios americanos (2010 e 2012) e um da Marinha do Brasil (NHo Cruzeiro do Sul, em 2014), foram voltadas ao mapeamento do fundo e à formação de coleções de referência que estão sendo utilizadas em dissertações de mestrado, teses de doutorado e publicação de artigos científicos. Como a dissertação do bolsista do CNPq, Nicholas do Vale, a ser defendida no final do mês de fevereiro na Escola Nacional de Botânica Tropical, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, descrevendo os rodolitos da Amazônia. O aluno é orientado por Gilberto Menezes Amado-Filho, pesquisador titular do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), um dos autores do artigo e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, que tem se dedicado à caracterização estrutural dos rodolitos ao longo da Zona Econômica Exclusiva brasileira. Rodolitos são nódulos calcários que favorecem o crescimento de uma rica fauna e flora associada.

"O material coletado tem sido fundamental na descrição e identificacão de espécies novas de esponjas, assim como para novos registros de outros grupos de invertebrados que estão sendo estudados", explica Fernando Coreixas de Moraes, pesquisador associado do JBRJ, que embarcou em 2014. "Dentre estas espécies, destacam-se grandes esponjas que dependem dos rodolitos para fixação e ao mesmo tempo estabilizam os nódulos de carbonato de cálcio, promovendo o crescimento da matriz recifal", completou.

O incremento no estudo das esponjas é, inclusive, um dos diferenciais do trabalho, com 267 esponjas coletadas e depositadas na Coleção de Porifera do Museu Nacional, um Banco de Imagens com 964 fotos em alta resolução e 196 vídeos FullHD indexados com nome das espécies, números de tombo, localidade, entre outras informações. "Todo esse material serve de base para publicações científicas e é fonte para a popularização da ciência, ferramentas fundamentais para a gestão e a conservação marinha", finaliza Moraes.

Segundo Alex Bastos, do ponto de vista geológico, um dos principais resultados do mapeamento acústico do fundo foi a identificação de recifes na borda da plataforma, o que indica a implantação e crescimento recifal em condições de nível de mar baixo. "A confirmação da ocorrência de recifes de borda de plataforma na Foz do Amazonas abre uma perspectiva científica importante com relação a evolução recifal no Atlântico Equatorial e suas relações com a variação relativa do nível do mar", completou Bastos.

A pesquisa, portanto, ao apresentar uma análise extensa desse sistema disposto embaixo da pluma da foz do Amazonas, feita a partir de material biológico e geológico, forneceu uma série de 'insights' quanto às respostas de recifes tropicais a condições desfavoráveis. Entender esse comportamento em um momento em que há um cenário mundial de mudanças climáticas e fatores locais como poluição e sobrepesca, que aceleram a deterioração das condições ideais para os sistemas recifais, é de fundamental importância.

Conectividade - A foz do rio Amazonas representa a fronteira de distribuição de várias esponjas, corais e peixes de águas rasas, entre outros grupos de organismos costeiros e associados a recifes. Isso porque grandes rios criam lacunas importantes na distribuição dos recifes. No caso do rio Amazonas, cuja foz gera extensos fundos lamacentos na margem equatorial da América do Sul, uma grande área do Atlântico Norte tropical é fortemente afetada em termos de salinidade, pH, penetração de luz e sedimentação, condições desfavoráveis que imprimem uma pressão seletiva importante nos organismos recifais do Atlântico Ocidental.

No entanto, muitas espécies associadas a recifes ocorrem em ambos os lados da foz do rio, como a esponja-barril (Xestospongia muta), que é importante abrigo para peixes e invertebrados. Por esses complexos fundos vivos de rodolitos e esponjas, forma-se um "corredor de esponjas" que viabiliza a conectividade entre as populações do Caribe e Brasil, como proposto por Collette e Rützler, em 1977.

Em 2014, sobre as estruturas carbonáticas, os pesquisadores encontraram, também, as esponjas Theonella atlantica, que só era conhecida do Caribe, assim como Didiscus verdensis, tida como endêmica do Arquipélago de Cabo Verde, na costa oeste da África. Estes registros reforçam a importância da região da foz do Amazonas no contexto biogeográfico do Atlântico tropical e trabalhos recentes mostram que o interesse pela biodiversidade dessa região tem aumentado.